ما نُشر

-

تأملات في البحث العلمي

هب أن أحدًا طموحًا من أبناء الوطن أراد أن يشارك في الحوار العلمي الدائر حول العالم، في ما نشاهد من تطورات في الذكاء الاصطناعي مثلا أو الفيزياء أو الكيمياء، الخ.. —هنالك الكثير من الحوارات العلمية التي تتباحث آخر تطورات كل مجال. تكون المشاركة بطبيعة الحال بإضافةٍ فكرية أصيلة تثري مخزون المعرفة البشري. كيف لصاحبنا أن يفعل ذلك؟ يضطر هو إلى الابتعاث في دراساته العليا -على الأقل- ليدرس تحت إشراف خبير في مجاله، ويتحصل على التدريب الكافي ليشارك في مؤتمرات علمية (غربية) في مجاله ويتبادل الأفكار مع المجتمع البحثي (الغربي) حتى ينشر مشاركاته في المجلات العلمية (الغربية).

ولست ضد هذا أبدًا (بل معه). حيث أن العلم لا يعرف حدود بلد أو لغة. وكلما ازدادت حواجز الحوار قل التلاقح الفكري وجودة المخرجات. ولكن هذا النموذج يخلق مشكلتين على الأقل: أولاهما هو أن هذا النموذج لا يتسع للجميع، وثانيهما هو أنه نموذج غير مستدام.

حينما أقول أن هذا النموذج لا يتسع للجميع فأقصد هذا من ناحية التكلفة المادية للابتعاث، ومن الناحية الشخصية والاجتماعية لمن أراد إكمال مسيرته الأكاديمية. في نظري أن الاستثمار في البحث العلمي شبيه جدًا بالاستثمار الجريء من الناحية التالية: نريد دعم أكبر عدد من الباحثين لعل أحدهم يحالفه الحظ في إيجاد فكرة ثورية. ولذلك، يجب أن نبتنى نموذج يدعم أكبر عدد ممكن من المهتمين في متابعة هذا المسار.. فإذا كانت فرص الابتعاث محدودة بميزانية لابتعاث عدد معين فهذا عائق، وإذا كانت الظروف الشخصية أو الإجتماعية للشخص تمنعه من الابتعاث فهذا عائق آخر.

ولكن، قل أننا نملك خزائن قارون وكلٌ يريد الابتعاث.. وانتفت المشكلة الأولى. يبقى هذا النموذج ناقص لأنه غير مستدام. وأقصد بهذا هو أن الباحث إذا تشكل تحت المؤسسات الغربية (بعد استجدائهم لقبوله في الجامعة والمجتمع، وعمله على ما يهم هذه المؤسسات) ، وتدرب على الحديث بلغة المجتمع البحثي الذي كان منخرطا به، يصعب عليه أن يكمل إنتاجيته إذا ما عاد إلى وطنه. لأنه يفتقد إلى المؤسسات التي تعوّد أن يتعامل معها.. فلا المجتمع البحثي هو ذاته –إن وجد، ولا المؤسسات هي ذاتها. فأقرب ما يكون كأنه شجرة اقتلعت من تربة إلى… القمر.

مالحل إذا؟ هو وجود مجتمع وبيئة علمية في وطننا. أظن أن “المجتمع” من ناحية الأفراد موجود، فلا تنقصنا العقول ولا ينقصنا المتعلمين -ربما-. ولكن المجتمع ليس مجموعة أفراد فقط، ينقص مجتمعاتنا العلمية في رأيي هوية تجمعهم ويتحاورون تحتها، وبعض الجرأة والثقة العلمية التي تجعلنا نضع المقاييس بدل أن نتبعها. أما البيئة العلمية من حيث هي مؤتمرات أو مؤسسات، فأعتقد أنها موجودة جسدًا بلا روح، وشكلا بلا مضمون يضمن تكامل هذه البيئة في إنتاج طرح علمي أصيل رصين.

-

تأثير تركيبتنا النفسية في الأفكار التي نؤمن بها

دائمًا ما يُروّج أن الاجتهاد والمثابرة والجد والالتزام هم سبب النجاح. وأعتقد أن هذا كلامٌ منكوس. هذه القيم إيجابية بلا أدنى شك، ولكنها لا تُستقسر بل يجب أن تأتي طوعًا. وإذا رأينا أمثلةً ممن يجسّدون هذه القيم وقاموا بأعمالٍ خارقة نجد وراء هذه الأخلاقيات إيمان عميق بالفكرة التي يمثلها العمل الذي أفنوا حياتهم من أجله. فهذا الإيمان هو ما يبعث الحماس ويدفع للاستمرارية. ولكن ما هو مصدر هذا الإيمان؟

يستحيل أن يكون الإيمان نابعًا من الفكرة وحدها، وإلا لآمن كل الناس بنفس الأفكار. إذًا كيف يؤثر اختلاف الناس في نوع الأفكار التي يؤمنون بها وفي مدى قوة هذا الإيمان؟1 والاختلاف الجوهري بين الناس هو في تركيبتهم النفسية. لذلك، أعتقد أنه يمكن ربط كل سمة شخصية وحظ للنفس إلى نوع محدد من الأفكار. ولضرب المثل فقط بلا إطلاق أسماءٍ أو أحكام: تَجِد أن حب الظهور يرتبط باتباع الأفكار الرائجة وقد يولّد عند صاحب هذه السمة إيمانًا منقطع النظير بآخر صيحات الأفكار -وقد يكون إيمانًا صادقًا جدًا، بل قد يكون هذا الإيمان مفيد وله حسنات ويعود على صاحبه بالنفع الكثير-. ومع كثرة المشاهدة والمطالعة في طباع الناس وميولهم، ربما نتمكن من بناء تصور عام عن هذا الربط/mapping. ولكن مهما بلغنا من حذق وفهم للنفس الإنسانية فستظل الصورة ناقصة لعدم معرفتنا بخوافي النفوس. ولكن عندنا مصدر دقيق جدًا نستطيع الرجوع إليه: أنفسنا، ومنه نستطيع بناء تصور يكفي حاجتنا. لذلك، سأحاول استذكار بعض المواضيع التي ألهبت حماستي في وقت من الأوقات وأحاول البدء في تفكيك لغز ذلك الحماس للوصول إلى إجابة شخصية عن سؤال هذه التدوينة.

بفترة المتوسط والثانوي كنت أشغل جلّ وقت فراغي بتعلم البرمجة. حاولت أبحث في ذكرياتي عن الدافع وراء هذا العمل لكن خانتني الذاكرة. لذلك سألجأ في وقت ما إلى العودة إلى أرشيف ملفاتي للبحث عن أشياء كتبتها في تلك الفترة في محاولة لاستقصاء دوافعي آنذاك. ولكن ما تسعفني الذاكرة فيه بشكل واضح هو سبب ولعي بفلسفة العلم في نفس تلك الفترة. والسبب يعود إلى طريقة تدريس المواد العلمية. كنت مؤمنا بأن الطريقة التي كنا ندرّس بها تفتقر لروح العلم وجوهره. مالذي جذبني إلى الإيمان بهذه الفكرة بالذات ودفعني للعمل؟ قد يكون شكل من أشكال التمرد، وقد يكون أيضًا اشباع للفضول الذي لم يُروَ في قاعة الدرس2. ثم في بدايات الجامعة، استحوذت علي فكرة بشكل تام: مبرهنات غودل. أول سبب يطري علي هو إبداعها وخروجها عن الإيمان السائد آنذاك. الكل كان يعتقد أن أي نظرية يمكن التعبير عنها بطريقة رياضية يمكن إثباتها بطريقة أو بأخرى. لم يشك أحد في ذلك. فكرة أن يأتي أحدهم ويشكك في ما لم يفكر أحد في التشكيك فيه راقت لي. ثم بعد ذلك الطريقة العبقرية التي استند عليها في إثبات مبرهنته وجمالها الذي أشبهه في ذلك جمال Turing’s undecidability results. أستطيع الإسهاب في مدى جمال هذا الموضوع ويبدو أن جذوة حماسي له لم تنطفي بعد، لكن أفضل أن أبقى على موضوعي. ماهي الصفة الشخصية اللي جذبتني لهذا الموضوع؟ باستعجال، أعتقد هو حب الdecisiveness في البت في موضوع بشكل واضح، بالإبداع في خلق آلات ذهنية تساعدنا على الوصول إلى أعماق فكرية بعيدة، وأخيرًا في ارتباط هذه المواضيع ،ولو بشكل بعيد، بفلسفة المعرفة التي تجذرت أسئلتها في نفسي3.

أخيرًا، وبعد أن نصل إلى إجابة شخصية على هذه الأسئلة: هل من المفترض أن نتعايش مع طبيعتنا ونتجه كليًا للبحث عن الأفكار التي تناسب مع تركيبتنا النفسية ونشرع في العمل عليها؟ أم يجب علينا البحث عن أكثر الأفكار قيمةً ونغير من أنفسنا لنكون ممن يؤمن في هذه الأفكار؟ وكيف يمكننا تغيير أنفسنا؟ وبمَ نقيّم جدارة الأفكار التي يجب أن نغير من أنفسنا لأجلها؟ قد يوافي الحظ بعض الناس فيجدون نداءهم في الحياة دون التفكر في هذه الأسئلة. لكن أعتقد أن الإجابة على هذه الأسئلة تزيد من فرصنا في مثل هذا الحظ، وأن هذه الأجوبة تمكننا من أن نلعب دورًا أكثر فاعلية في توجيه دفّة حياتنا.

-

أجد تعبيري بالإنجليزية أدق، وصياغتي الأصلية للسؤال هي: can we map personality traits to properties of ideas؟ ↩

-

أحتاج أفكر زيادة بالموضوع، ولكن ما أظن إني سأسترسل في هذه الأمثلة الشخصية علنًا لأكون أكثر مصداقية مع نفسي.. قاعد أعرض هذه المواضيع لضرب المثل فقط وتوصيل الفكرة. ↩

-

ألاحظ هنا بوضوح للمرة الأولى ارتباط شغفي في the gödel/turing topic مع شغفي السابق في فلسفة العلم.. هل لشغفنا اليوم دور في تشكيل شغفنا غدًا؟ ↩

-

-

عن الحوار

الحوار يحدث على عدة مستويات: حوار مع الذات، ومع الآخرين، وحوار مجتمعي، وحوار تاريخي.

الحوار مع الذات جيد لمعرفة النفس ودوافعها. لكنه لا يكشف لك إلا ما تعرف مسبقًا وغفلت عنه. أما الحوار مع الآخرين فيوسع إدراكنا لأن مع كل “أخذ وَرَدّ” تُفتَح الفرصة لمعلومة جديدة توسّع من فضاء المحادثة إلى أماكن لا نستطيع الوصول لها وحدنا. والحوار مع الآخرين أيضا فرصة للتحقق من صحة معتقداتنا حينما نعرضها على شخص آخر. فرصة تقويم لاعوجاج مفاهيمنا لا تحدث مع الحوار الداخلي. أما المحادثات المجتمعية هي ما يهم المجتمع من أمره، وتحسّن من أموره المعيشية.. وقد تكلمت عن هذا الموضوع في تدوينة سابقة. والمحادثات التاريخية تحدث في بطون الكتب، وما البحث العلمي إلا شكل من أشكال هذه المحادثات. والقراءة والكتابة هي شكل من أشكال المشاركة في هذه المحادثة التاريخية يماثلان في وظيفتيهما الاستماع والحديث.

وفي كل مستوى من مستويات الحوار يوجد نوعان: محادثات بنّاءة ومحادثات “هذّابة”. فالمحادثات البنّاءة هي التي لا يتبنّى أطرافها آراء مسبقة عن الموضوع، ويحاولون اكتشاف فضاء الموضوع معًا بروح تعاونية. والمحادثات الهذّابة هي التي يلعب فيها طرف دور الدفاع عن فكرة والآخر دور الناقد. ووظيفتها هي تهذيب الأفكار الناتجة من المحادثات البنّاءة. وكلا النوعين صحّي ومطلوب.

وفي كل مستوى ونوع، يكون الفضول والنية السليمة هما أساس كل حوار. ولكن يبقى السؤال، ما هي الأسرار الخاصة بكل مستوى ونوع التي تتيح لنا أن نرتقي بمحادثاتنا لأقصى مداها؟

-

ضيّع وقتك

هل اجتاحت المربعات الخضراء والصفراء تايملاينك بعد؟ إذا كنت ماتعرف سالفتها، فهذي لعبة اسمها Wordle تحاول تستنتج فيها كلمة اليوم في 6 جولات أو أقل. في كل جولة، تتوقع كلمة، ويجيك ردّ عن صحّة كل حرف في كلمتك من عدمها وما إذا كان هذا الحرف بالمكان الصحيح.. المربع الأسود يعني أن الحرف لا يوجد بكلمة اليوم، الأصفر معناها موجود بس بمكان ثاني، والأخضر معناته موجود في مكانه اللي توقعته.

قعدت أفكر بوجه الشبه بين الطريقة العلمية ولعبة Wordle وأنا أقرأ أحد المقالات اليوم: في اثنينهم تحاول تصل إلى معرفة شيء ما، ولعمل هذا تقوم بتجربة، بعدين تحصل على نتائج تقلص مساحة بحثك، وتكرر العملية إلى أن تصل إلى تفسير يتماشى مع تجاربك السابقة..

بعدين استوعبت إن كل فكرة لها قدرة تعبيرية، وهذا يقاس بعدد (وأهمية؟) الأشياء اللي تقدر تعبّر عنها باستخدام الفكرة. الأفكار الرياضية بشكل عام من الأكثر قدرة على التعبير.. إلى درجة أنها أصبحت لغة العلم. وقدرتها التعبيرية غير محصورة على العلم فقط، فحتى وأنا أفكر بفكرة هذه المقالة، أرى وجه الشبه بين “التعبير عن فكرة باستخدام فكرة ثانية” وchange of basis in linear algebra.

ومثال على فكرة مثل هذه هي مبرهنة غودل (اللي تقتضي أنه لأي1 “نظام إثبات”، يوجد دائما نظريات لا يمكن لهذا النظام أن يثبتها). أول ما عرفتها في أول سنة في الجامعة، أصبحت أرى كل شيء بمنظور هذه المبرهنة.. وأصبح سؤال إمكان فعل الشيء –الشبيه بمفهوم إمكانية الإثبات، اللي كان غائب عن علماء الرياضيات قبل غودل حيث كانوا يعتقدون أن أي نظرية رياضية يمكن برهنتها– أول ما يخطر على بالي.

الأفكار ذات القدرة العالية على التعبير، إذًا، تغيّر من طريقة تفكيرنا لأننا نبدأ نرى العالم من خلالها. مثال آخر على فكرة معبّرة هي التطوّر. أي أحد يقرأ عن التطور يصبح يرى هذا النمط في أشياء خارج تطوّر الكائنات الحية.

أفكار مثل هذه تثري حياتنا لأنها تجعلنا ننظر للعالم بطرق عدة.. وهذا يخلينا نفهم العالم بشكل أعمق ويتيح لنا نُبدع أشياء جديدة تقدر بدورها تكون تشبيهات لأشياء أخرى.. السؤال إذًا، كيف نزيد محصولنا من الأفكار المعبّرة؟

أعتقد أن أفضل طريقة هي تضييع الوقت؛ لكن تضييعه بخوض تجارب جديدة ومحاولة تجنّب فخ الاعتياد. السبب في قولي هذا هو أن التخطيط لمثل هذه الأمور يجلب الملل ويستدعي اليأس ولا يساعد على الاستمرارية. بينما الاستكشاف الحرّ اللي بدون هدف يجعلك طويل النَفَس منشرح البال.

وإن كنت ممن يشعرون بالذنب إذا ضيْع وقته، فإن لتضييع الوقت فوائد:

كثير من الأحيان نكتشف أننا طورنا مهارات جديدة بسبب هواية كانت تبدو غير مفيدة. يُذكر أن Claude Shannon، مؤسس مجال الـinformation theory، سمحت له شهرته بعمل أشياء أثناء وقت عمله في Bell Labs لا علاقة لها بمجال عمل AT&T لا من قريب ولا من بعيد.. مثل ركوب الدراجة ذات العجلة الواحدة (unicycle) أو اللعب بفأر الكتروني يحل أي متاهة تعدّها له وغيرها من التصرفات اللي كانت تثير استغراب زملائه. أحد هواياته كانت الشطرنج. فكتب ورقة عام 1949م عن برمجة الكمبيوتر ليلعب الشطرنج! (ليس لك إلا أن تقف وقفة احترام هنا حينما تأخذ بالاعتبار في أي مرحلة كانت تقنية الكمبيوتر وقتها.) أترككم مع هذا الاقتباس عن ردّه في فائدة مثل هذا العمل:

“It is hoped that a satisfactory solution of this problem will act as a wedge in attacking other problems of a similar nature and of greater significance.” If you could get a computer to play chess, in other words, you could conceivably get it to route phone calls, or translate a language, or make strategic decisions in military situations. You could build “machines capable of orchestrating a melody,” he suggested. And you might be able to construct “machines capable of logical deduction.” Such machines could be useful as well as economical, he offered; they could ultimately replace humans in certain automated tasks.

—Gertner, Jon. The Idea Factory (p. 138).الشاهد هو أن عملية الاستكشاف جزء أساسي من أي عملية إبداعية، والاستكشاف في كثير من الأحيان يبدو كإضاعة وقت، مع أنه ليس كذلك.

شخصيًا، أجد متعة في الأعمال الإبداعية وأجدني أحاول أجعل الإبداع سمة في شخصيتي، وبغض النظر عن التحليل النفسي لهذا، أعتقد أن أحد الأدوات المساعدة على الإبداع هو امتلاك مخزون كبير من الأفكار المعبّرة وهذا يتطلب خوض الكثير من التجارب التي تبدو لأول وهلة مضيعة للوقت (فيه شيء يتفق الأغلب على أنه أكثر إضاعة للوقت من الرياضيات؟ مع ذلك قدرتها التعبيرية مهولة). ما أحاول قوله، أعتقد، هو: ضيّع وقتك.. (صح).

-

النظام يجب أن يكون معبّر بما فيه الكفاية (expressive) ومتّسق (consistent). للاستزادة، ابحث بقوقل. ↩

-

-

كيف نقضي الوقت؟

هل يشك أحد بقيمة الوقت؟ لا يبالغ من يقول أن الوقت أثمن عملة. فالوقت أولًا محدود: هناك رقم يعبر عن عدد الأيام المتبقية لك قبل أن ينقضي وقتك هنا. وثانيًا، الوقت لا يعوّض ولا يُستحدث: اليوم اللي يذهب لا يعود، وحينما تحين ساعة الصفر، “لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون”. من المنطقي إذًا أن يقضي الواحد بعض الوقت يفكر فيه كيف يجب أن يقضي وقته بأفضل طريقة ممكنة.

قبل أن أشرع في التفكير حول هذه الأسئلة، خلوني أذكر نفسي وإياكم بطابع هذه المدونة. لا أكتب هنا لأجيب، ولا أتظاهر بذلك. هي محاولات لإيجاد نقطة بداية.. فالأفكار سراب إن لم تُجسّد بكلمات.. ثم لعل نقطة البداية هذه تصبح أساسًا لبناء لاحق يرسم نظرة -شخصية- متكاملة للحياة. هذه النظرة هي لي بالمقام الأول علشان أعيش حياة واعية. أشارك هنا لأن الكتابة تساعدني على التفكير بشكل واضح، وتخدم كأحد الدوافع للتفكير، وأخيرًا كما أجد الإلهام من قراءة أفكار آخرين أتمنى أن تستفز هذه الخواطر قريحة آخرين.

لنعد إذًا. هل هناك “أفضل طريقة” لقضاء الوقت أصلًا؟ الإجابة عن هذا السؤال تكون بتعريف مصطلحاتنا. لغرض هذه التدوينة لنحدد “قيمة” نريد الاستزادة منها (optimize for) خلال حياتنا. أمثلة على القيم اللي ممكن نختارها: المتعة، المعنى، إعمار الأرض/الإصلاح/الدعوة، الخ.. سأجعل سؤال تحديد القيمة (وإمكانية تحديدها أصلا) خارج إطار هذه التدوينة [قد يكون بتدوينة منفصلة]، ولأننا نحتاج نبدأ من نقطة، لنفرض أننا حددنا قيمة شخصية ونبني إطار الإجابة حول هذه القيمة الـ placeholder. بعد هذا التعريف يكون واضح إن ليست كل طرق تقضية الوقت متساوية، وأن خياراتنا تؤثر بالمحصول الكلي لهذه القيمة [ضمن حدود تفرضها أمور خارجة عن الإرادة].

الإجابة اللي أريد إخراجها من عقلي ووضعها على ورق حتى أفكر فيها لاحقًا هي مطّ فكرة “الوقت كعملة”، فنقول: يجب أن نصرف الوقت بـ “أصول”.. أي 1) بأشياء تستمر معنا لبقية حياتنا، و 2) وجودها في حياتنا له قيمة [معرّفة مسبقا]. أمثلة: ذكريات سعيدة، فلوس، أعمال إبداعية (رسم، كتابة، برمجة)، الخ.. [شاركوني أمثلة]. طبعًا يوجد الكثير من الأشياء اللي تحقق هذين الشرطين.. والمفاضلة فيما بينها تكون بالأخذ بعين الاعتبار “الفرص الضائعة” و”التكلفة/الفائدة” الخ….

أشعر أني تحايلت على نفسي بهذا الجواب.. لأن السؤال الحقيقي إذًا يبقى: كيف نحدد القيمة اللي نريد الاستزادة منها في حياتنا؟ هل هي شيء نابع من أنفسنا وحدها (أحرار في تحديد هذه القيمة حرية كاملة، Sartre style)؟ أم هي خارجة تمامًا عن أنفسنا ومحددة مسبقًا (كما تبشّر به الديانات)؟ أم هو بين هذا وذاك؟

-

الأسئلة الماورائية

مؤخرًا أجدني أفتقد لشعور التركيز والاستغراق التام في أي عمل، وهو شعور لم أعشه لمدة طويلة. السبب هو نوع محدد من الأسئلة يمنعني من الاستسلام والانقياد لموسيقى العمل؛ وكأن هذه الأسئلة تقول: “لا تفقد نفسك وتضيع وقتك لعمل لا تثق فيه، نحن اختبار لقيمة هذا العمل، أجبنا أولًا.” فأضطر حينها إلى الالتفات لهذه الأسئلة فأجدها تنهكني قبل أن أبدأ. فأنا بين نارين: التشتت أو التعطل بسبب هذه الأسئلة. لذلك، قررت أضع هذه الأسئلة تحت المجهر في هذه التدوينة لعلي أهتدي لطريقة التعامل معها.

أسمّيها “الأسئلة الماورائية” في محاولة لترجمة “meta-questions”؛ وهي أسئلة “حول” و”ما وراء” العمل بدل أن تكون في صميم العمل ذاته، مثل: ليش قاعد أسوي كذا وكذا؟ أو ما قيمة هذا العمل بالنسبة لي/بالنسبة للناس؟ أو كيف أزيد من إنتاجيتي في عمل كذا وكذا؟1. والثلاث أسئلة هذي تجي بصيغ مختلفة لكل عمل، بل وتأتي متلبّسة أحيانًا. فلو حاولنا وضعها في قوالب فهي تأتي كـ: 1) أسئلة تُعنى بعلاقة العمل في الصورة الكبيرة لحياتنا 2) أسئلة حول قيمة العمل بذاته 3) أسئلة حول كيف نحسّن من قدرتنا في تأدية العمل. يوجد أسئلة ماورائية أخرى كثيرة، لكن شخصيًا بعد مراجعة آخر كم عمل حاولته، أجد هذه الثلاث أسئلة تتكرر. حتى لو كان أسلوبي عنها في المقدمة يضعها في ضوء سلبي، أعتقد أن لهذه الأسئلة قيمة وفائدة؛ لكن كيف نستفيد منها ونتجنب خطر استنزافها لحماسنا؟ 2.

الحل اللي يتبادر للذهن أولًا هو تجاهل الأسئلة الماورائية جملةً وتفصيلا وزجر النفس عنها وتربية النفس على عدم التفكير فيها 3. لكن افترض أننا مع بداية كل عمل، رمينا بكل الأسئلة الماورائية عرض الحائط وأجبرنا أنفسنا (بطريقة ما) على الانغماس بالعمل بدون أن نسأل عن قيمة هذا العمل وفائدته؛ بل بدأناه فقط لأن الحماس اعترانا بالبداية، أو لاستمتاعنا بالعمل، الخ.. من الأسباب اللي تخلّينا نبدأ بأي عمل. ألا نخاطر حينها بإضاعة وقتنا وجهدنا؟ أو نخاطر بإلحاق الضرر بالآخرين إذا ما أمكن استعمال عملنا بطريقة غير أخلاقية4؟ فكما أنه لا يمكن تجاهل هذه المخاطر، لا يمكن تجاهل الأسئلة الماورائية.

الحل الآخر هو مواجهة هذه الأسئلة بكل شجاعة والإجابة عنها حتى تطمئن أنفسنا. لكن الإجابة عن الأسئلة الماورائية صعب، وكل إجابة تولّد أسئلة جديدة. مثلًا: كيف نعرف إذا كان عملٌ ما إضاعة للوقت أم لا؟ علشان نجاوب على هذا السؤال يجب نعرف ما معنى إضاعة الوقت أصلًا. هَب أننا اهتدينا5 إلى الجواب بأن إضاعة الوقت هي صرفه فيما لا يساعدنا على الحركة إلى الاتجاه الذي وضعناه لأنفسنا. وهذا يتطلب الإجابة عن سؤال كيف نحدد لأنفسنا اتجاه المسير؟ الخ.. خذ أي سؤال آخر، وستدخل في “جحر أرنب” لا ينتهي. بل وما يزيد الموضوع تعقيدًا هو أن الإجابة على الأسئلة الماورائية يتطلب خبرة وتجربة، وهذا لا يتم بدون عمل.

يبدو أن كلًا من العمل والسؤال يقوي أحدهما الآخر؛ فالسؤال يزيد من نضج العمل، والعمل يزيد من نضج الجواب. وفي كلا العالمين مخاطر: الخوف من الأسئلة الماورائية هو التعلّق بشباك الأسئلة أو الغرق في رمالها المتحركة؛ والخوف من العمل الأعمى الحياد عن الطريق الصحيح.

فالحل إذًا يكون في التقلّب بين ذات العمل وبين الأسئلة الماورائية والتقوي بأحدهما على الآخر. لكن كيف؟ متى؟ أين؟ …. سأذهب لأعمل وأعود.

-

في الواقع، حتى موضوع هذه التدوينة هو سؤال ما ورائي عن الأسئلة الماورائية. فأنا غير منشغل الآن بطرح أسئلة حول عمل ومحاولة إجابتها، بل منشغل بالتفكير حول (أو الكتابة عن) هذه الأسئلة، إذًا للماورائية مستويات، فلعلي أوقف هنا خوفًا على نفسي من الجنون.. ↩

-

إذًا هذه التدوينة هي من النوع الثالث للأسئلة الماورائية. بالتحديد هي محاولة لتحسين قدرتي على تأدية العمل اللي اسمه (طرح أسئلة ماورائية) ↩

-

أشمئز من الحلول اللي تتضمن حمل النفس على ما تكره؛ لأنها دليل على خلل أعمق قاعدين نتجاهله. لو كان ما نريد حمل نفسنا عليه حقّ، المفروض نفسنا ترغبه، وهذا يعني وجود خلل في نفسنا لازم نعالجه حتى ترغب الحق. ↩

-

فنندم كما ندم أوبنهايمر على عمله على القنبلة النووية. ↩

-

هذا حاليًا هو جوابي لهذا السؤال، لكني سأستبق نفسي وأقول أن الإجابة في حالة تطور مستمر، مع كل تجربة جديدة تزداد جودة الإجابة ↩

-

-

بحر ميتافيزيقي

أذكر تلك اللحظة تحديدًا، كنت أمشي على ضفاف نهر مدينة █████ حين راودتني فكرة تقلّب بوصلتي الفكرية خلال سنواتي المعدودة: بدءًا من الطاعة، مرورًا بالتقليد، وصولًا إلى الحيرة. كان واضح لي وقتها أن ما يحدد توجه البوصلة هو القيم، ومع تغير القيم يبدأ الاضطراب بعقرب البوصلة. من حينها والإحاطة بموضوع القيم يبدو مهمة شبه مستحيلة.. أولا لضخامته (شايف البحر شو كبير؟) فمن أين أبدأ؟ ثانيًا لميتافيزيقيته وانفصاله عن الواقع الملموس.. فكيف من المفترض أن أبدأ؟ لكن بعد كتابتي للتدوينة السابقة، تشجعت قليلًا على خوض غمار هذا البحر الميتافيزيقي، لرمي مرساة تثبّتني وأنطلق منها.

القيم تجيب على سؤال: “كيف أعيش يومي؟”. هذا لأن القيم هي ما يحدد قراراتنا اللي نتخذها كل يوم، وبذلك تكون هي ما يشكل حياتنا. فمعرفة المزيد حول فكرة القيم قد يكون له تأثيرات عميقة على مستوى الحياة 1.

علشان ما يكون الموضوع مجرد، وتزيد احتمالية ضياعي في هذا البحر، راح آخذ مثال حيّ على قيمة أؤمن بها: الإبداع— خلق وإيجاد عمل ذو أثر. من خلال التأمل بهذي القيمة، يبدو لي أنها جزء من هويتي، جزء مما يجعلني أنا. بعض الأسئلة اللي تطرح نفسها علي:

- إلى أي مدى تمتد العلاقة بين القيم والهوية؟ هل يمكن التخلى عن قيمة؟

- كيف توصلت لهذه القيمة؟ أحد الاحتمالات هو إني جربت أسوي شيء في يوم من الأيام وأحببت الشعور اللي يبعثه هذا فيني. لكن هالجواب لا يبرر تحمّل بعض الناس مشاعر مؤذية لأجل قيمهم. إدًا ما علاقة التجارب اللي نمر فيها في تشكيل قيمنا؟ هل هي المرحلة الأولى فقط لتشكل القيمة؟ ثم تأخذ معنى2 أكبر نرفض المساس به لاحقًا؟

- إذا أمكن تشكيل القيم على هوانا (بالقدرة على التخلي عن قيم، وتشكيل قيم جديدة)، وشي القيم التي تستحق التبني؟

في الختام، يبدو لي أن وضوح القيم يجعل اتخاذ القرارات اليومية من أبسطها (مشاهدة نتفلكس ولا لعب بلايستيشن؟) إلى أعقدها أسهل.. لذلك لهذا الموضوع أهمية خاصة عندي. هذا طبعًا لا يعني الشلل عن العمل حتى تتضح القيم.. بالعكس، يوجد احتمالية أن القيم تتشكل عبر العمل.

-

عن الكتابة والمحادثات

كان عندي اعتقاد غير منطوق بأن الكتابة ناتجة عن القراءة، عن اكتمال فكرة ونضوجها وأنها حصر على فئة محدودة تملك العلم وما تقوله يستحق الاستماع. هذا هو الشكل النمطي للكتابة.. “الكتابة الناضجة” إن صح التعبير، وهي بلا شك تمثل جزء كبير مما يكتب؛ لكن الكتابة لها أشكال أخرى. من هذه الأشكال “الكتابة الإستكشافية”.. وهي الكتابة التي تسبق القراءة! لأن القراءة ناتجة عن فضول، وعن أسئلة.. وللأسئلة مصادر متعددة قد نواجهها بحياتنا اليومية أو من كتب أو من زملاء الخ.. لكن الأسئلة لا تتشكل جاهزة بعقولنا (بعقلي على الأقل). هي أشبه بضباب يخيم على تفكيرنا. الكتابة الاستكشافية هي تكثيف هذا الضباب لعدة قطرات مركزة من الأسئلة. الكتابة الاستكشافية أداة للجميع.

وما يمكن قوله عن الكتابة يمكن قوله عن المحادثات فهي تستطيع تأدية نفس الدور؛ ولكن تختلف المحادثات عن الكتابة بأنها تتضمن أشخاص آخرين 1 ، لذلك خلونا نركز على هذا الجزء اللي تتميز فيه المحادثات. وجود طرف آخر يمكننا من رؤية حجتنا بعدسات مختلفة وهذا يؤدي إلى تقوية الحجة كما ألمحت في تدوينة سابقة. هذا على مستوى فردي (حتى لو كان in scale)، لكن الفكرة اللي لم تتبلور آنذاك هو تأثير الحوار على وعي المجتمع. إذا عرّفنا وعي المجتمع بكمية الأفكار القويمة اللي يتشاركها أغلبية مؤثرة في المجتمع (مثلًا: لنفترض أن رأيك -مهما كان- حول النسوية هو فكرة قويمة، إذا كان يتشاركها ويتبناها عدد كافي من الناس بحيث يؤثر في طريقة عيش المجتمع فهذي تحسب نقطة في صالح وعي المجتمع).. بأسوء الأحوال، ناتج أي نقاش هو صفر. لكن بعض الأحيان، يحدث تقارب في وجهات النظر.. وهذا التقارب لا يمكن أن يتجه بأطراف النقاش (اللي هم جزء من المجتمع) إلا نحو الحقيقة2 مما يزيد الوعي. لو كان الوعي المجتمعي عملية كيميائية، فالنقاش حتمًا يعمل على تسريعها بل هو اللي يجعلها “تتفاعل”(أعتذر عن ضحالة مصطلحاتي الكيميائية ^^”).

حظر الكلام في مواضيع معينة إذًا، بناء على التعريف أعلاه، يبطّئ من نمو وعي المجتمع. والحظر يأتي في عدة أشكال: سواء من خلال تخويف (بسجن أو غيره) أو ضغط مجتمعي أو تقليد ديني. خذ الجنس كمثال وقارن وعي المجتمع حوله بوعيهم في موضوع اقتصادي مثلًا. باعتقادي أن السبب الرئيسي لاختلاف مستويي الوعي حول هذين الموضوعين هو كون الأول لا يُناقش (بسبب أعراف اجتماعية) بكثرة ما يناقش الموضوع الثاني.

ما يبرر حرية التعبير إذًا هو الحق في البحث عن الحقيقة وهذي قيمة أراها تسبق أي قيمة أخرى ممكن تستخدم لتبرر كبت حرية التعبير (كلي آذان صاغية لو عندك قيمة تحسها أكثر أهمية من معرفة الحق).

وسواء كان سلاحك المفضل في البحث عن الحقيقة هو الكتابة أو المحادثات، فمن حق المجتمع عليك مشاركتها معهم، والكتابة (والكلام) حق للجميع.

-

ضمن أمور أخرى، مثل الآنية.. فما نقوله الآن في محادثة يصل في نفس الوقت فيكون السياق واضح، بعكس الكتابة، وهذا يقلل من سوء الفهم. هل يوجد اختلافات أخرى؟ ↩

-

قد يقول قائل: أحدهم عنده القدرة على الإقناع حتى لو كان رأيه خطأ، وردي على هذا هو إن اللي مقتنع برأي صحيح “بالصدفة” أي بدون برهان هو لم يمتلك الحقيقة من الأساس.. بالواقع هو اقترب نحو الحقيقة باكتشافه طريق جديد لا يؤدي لها. باختصار، الحقيقة ليست النتيجة فقط، هي النتيجة وطريقة برهنتها. ↩

-

-

الدوافع والكوابح

الخلاصة: المشاعر وقود العمل.

مرة كنت أحاول الإجابة على سؤال “ليش منب قاعد أشتغل على ـــــــــ؟” فتلقائيا مسكت ورقة وقلم وقعدت أعدد الأشياء اللي لازم أسويها. كنت أسوي الحركة هذي كثير أيام الجامعة، يوم كان فيه ديدلاينز كثيرة وكان لازم أرتب أولوياتي كل يوم. بس وأنا أكتب المهمات اللي تنتظرني تذكرت إني سويت هالتمرين هذا 3 مرات خلال اليومين الماضية. فاستوعبت إن المشكلة مو في إني ما أعرف وش أبي أسوي. كان واضح إن فيه مشكلة أعمق تلعب دور.. فقررت أفكر في هذا السؤال من خلال كتابتي لهذه التدوينة.

دائما كنت أعتقد إن مدى منطقية العمل هي الدافع الوحيد اللي أحتاجه علشان أسويه. من منطلق أخلاقي، إذا الواحد عرف الحق وجب عليه اتباعه. بس معرفة الحق شيء، واتباعه شيء آخر، وبين المعرفة والاتباع فراغ ما كنت أعي وجوده. والفراغ اللي يوصل بينهم هو الانفعالات اللي تصير داخلنا واللي نسميها مشاعر، أو الوسط المسؤول عن هذي الانفعالات، خلنسميه “النفس”. اللي كان يعميني عن وجود هذا الرابط هو تمسكي برؤية نفسي كشخص يحكمه “العقل” و”المنطق”، الخ.. وأنفتي من سلطة المشاعر علي 1.

لنفترض أننا عرفنا الحق. بهذه الحالة أي إننا نعرف وش أهدافنا ومؤمنين فيها، ونعرف المهام اللي نحتاج نسويها حتى نصل لهذه الأهداف. هنا يجي دور النفس. الحال المثالية إننا نصل لفهم كامل لأنفسنا، وبهذا أعني إننا نعرف مشاعرنا وكيفية التحكم فيها، لأن هذا بدوره سيساعدنا على تحريكها بالاتجاه الذي نريد. ما يلي أمثلة على مشاعر تؤثر فيني شخصيا: الحماس، الخوف، الاستمتاع، التحدي.

صعب تعريف شعور ما، لكن راح أحاول أجمع ملاحظاتي حول كل من المشاعر اللي ذكرتها سابقا. الحماس عندي، خصوصا في سياق الإنجاز والproductivity، غالبا ما يحدث إذا تخيلت النتائج. تفسيري -غير العلمي بتاتا- هو إن عقلنا ما يميز بين الخيال والواقع كثير.. فتخيل النتائج يُشعره بوقوعها مما يعطينا شعور إيجابي يدفعنا لتحصيل المزيد منه.

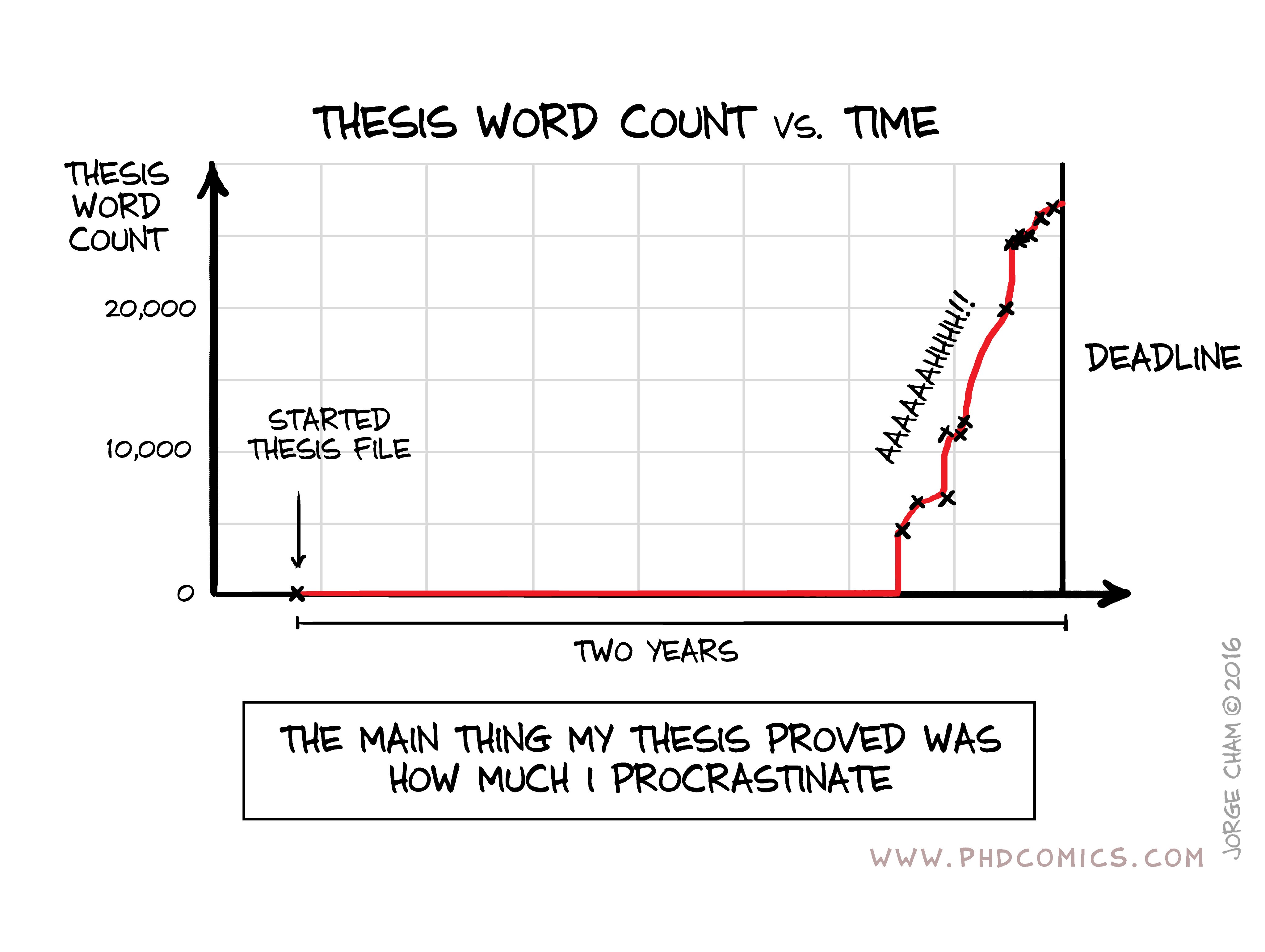

أما بالنسبة للخوف، فهذي ظاهرة تتضح عند قرب موعد الاختبارات أو عند موعد تسليم مقال/بحث/مشروع/الخ..

قد تكون الميكانيكية مشابهة للحماس بالأعلى: نتخيل عواقب عدم العمل، فنحاول نتجب التكاسل المؤدي إلى هذه العواقب. الخوف ممتاز لإعطائنا الدفّة (push) اللي نحتاجها -كأنه القير الأول في السيارة- لكن مشكلة لو كان هو ما يحملنا خلال العمل كامل ولم نبدأ بالاستمتاع بالعمل. إذا كان كذلك فربما نحتاج وقفة تأملية في قيمة ما نعمل.

قد تكون الميكانيكية مشابهة للحماس بالأعلى: نتخيل عواقب عدم العمل، فنحاول نتجب التكاسل المؤدي إلى هذه العواقب. الخوف ممتاز لإعطائنا الدفّة (push) اللي نحتاجها -كأنه القير الأول في السيارة- لكن مشكلة لو كان هو ما يحملنا خلال العمل كامل ولم نبدأ بالاستمتاع بالعمل. إذا كان كذلك فربما نحتاج وقفة تأملية في قيمة ما نعمل.وأحيانًا فعلا نحتاج دَفعة أولية. فيه أشياء كثيرة متأكد راح أكون مستمتع جدًا وأنا أسويها، ومنها الرياضيات، بس أواجه صعوبة بالبدء.. ثنائي الخوف والاستمتاع يمكن استغلاله بطريقة حلوة.

طبعًا مثل ما قلت يختلف دور المشاعر في دفعنا للعمل من فرد إلى آخر. مثلا أنا شخص تنافسي (competitive)، فشعور التحدي يحفزني. ومن مظاهر الصفة هذي إني أجد نفسي بالرياضات فوق المتوسط دائما. لكن التنافسية مو مع الآخرين بس. أحيانًا أحتاج أثبت شيء لنفسي، ربما للشعور بشعور أفضل حيال نفسي، ويكون هذا دافع كبير جدا للعمل.

وطبعًا مثل ما فيه دوافع (المشاعر)، فيه كوابح. منها ما لا يمكن تفاديه مثل حاجات البدن المادية: الجوع، قلة النوم، الإرهاق، الخ.. وشخصيا أضيف إلي هذي القائمة “الأيام الزرقاء” اللي أحس فيها إن ما ودي أسوي شيء وبس ودي أتسدح بالسرير2.. لكن يوجد نوع ثاني من الكوابح نسببه لأنفسنا: الاستغراق في اللهو والترفيه. أترى الطفل إذا أعطيته حلوى قبل الغداء يقول: لا شكرا، أخاف تسد نفسي عن الأكل المفيد بعد شوي؟ نفس الشيء إذا سمحنا لأنفسنا بمشاهدة المسلسلات طوال اليوم، الخروج مع الأصحاب في كل وقت، الخ.. طبعًا ما أقول إننا نقطع هذي تمامًا، لكن نكون واعين بالملهيات ومسيطرين عليها. يقول مارك مانسون إننا يجب أن نكون مختارين للملهيات لا أن تختارنا هي ونعجز عن التوقف عنها. أعتقد أن الملهيات نوعين: نوع مستنزف للطاقة، ونوع شاحن لها. المستنزف للطاقة مثل المسلسلات الرخيصة، طلعات تضييع الوقت، الخ.. أما الشاحن للطاقة مثل فلم فنان، كتاب مسلي، أو محادثات ذات جودة عالية مع أصدقائنا، الخ..

أما الأفضل من هذا كله: الملل. الملل أرض خصبة للعمل الإبداعي.. كما يقول مارك مانسون أيضا: “be bored, not distracted”. أجد نفسي كثيرًا ما أحتاج أن أذكّرها بهذه الحقيقة. خطوات ملموسة أتخذها لإجباري على الدخول في حالة الملل هو إني أؤجل مشاهدة المسلسلات إلى ما قبل النوم (كحل وسط، لأن خيار عدم مشاهدة المسلسلات تمامًا أمر صعب)، وأجعل تقليل فتح الجوال عادة.

مشكلة أواجهها إذا قررت أن أدخل حالة الملل هو إني أبدأ بالتفكير بمشاكل وهمية مثل: الشقة تحتاج ترتيب/تنظيف، الإضاءة غير مناسبة، أحتاج شاهي/قهوة، الخ.. وسرعان ما تتسلسل هذه الأعذار حتى أستنزف طاقتي فأؤجل عمل اليوم إلى الغد.. (هذي pattern ألاحظها: أحتاج قهوة، لازم حلى مع القهوة، ما يمدين أشتغل وأنا آكل، خنفتح يوتيوب ولا نتفلكس..)

ثيم التدوينة مُلهم من تدوينة قرأتها قبل فترة تقترح إننا المفروض نعرف هل حنا ناقصين وقود يدفعنا للعمل، ولا فيه مكابح توقفنا..

ماذا عنكم؟ ماهي الدوافع والكوابح الأكثر تأثيرًا بالنسبة لكم؟

-

أصل هذه الرؤية موضوع واعد لتدوينة منفصلة. كتوقع أولي لسبب نشوء هالتصور هو تحيز قراءاتي أيام الثانوي وتركيزها على الجانب العقلي مما سبب تضخم هذا الجانب في الذات. كيف يوازن الشخص حِميته القرائية؟ ↩

-

مهم عدم إجبار النفس على ما تكره. فالإنضباط مو في الإكراه، لكنه في وضوح الأهداف والرغبة في تحقيقها. حول هذا الموضوع، قرأت تدوينة متميزة قبل فترة مفادها أن الألم ليس وحدة الإنجاز. ↩

-

-

أسبوع من حياتي

قبل أسبوع تقريبا قررت البدء بمشروع جانبي جديد. عادةً إذا وجدت فكرة وتحمست لها تسيطر علي حتى تصبح شغلي الشاغل وكل ما أستطيع التفكير به (وهذا ما حدث معي يوم سويت موزون.) فبعدما قررت البدء بهذا المشروع الجديد، وكما لو كنت مسافرًا يشد حزام الطائرة قبل الإقلاع، جهزت نفسي لهذه النوبة الهوسية. لكن الدنيا قلّما تسير كما نتوقع، فمع بداية الأسبوع حصل شيء خارج عن سيطرتي وأصبح هذا الحدث هو الفكرة المسيطرة علي لبقية الأسبوع. لم تكن فكرة لطيفة وممتع التفكير بها، بالواقع كانت فكرة مؤلمة نوعًا ما. لحسن الحظ، وقتها كنت للتو قد قرأت تدوينة لـPaul Graham عن موضوع مشابه The Top Idea in Your Mind مما سهّل علي فصل الظاهرة اللي تحدث لي عن مجريات الواقع كما لو كنت أستخدم مشرط طبيب: ظاهرة الأفكار “الهوسية” -إن صح التعبير-.. الأفكار اللي تسيطر علينا وتتسرب إلى كل لحظات الفراغ: الاستحمام، قيادة السيارة، أثناء الأعمال الروتينية، الخ.. تعلّمت شيئين فيما يخص هذه الظاهرة هذا الأسبوع: أولا، وكما اتضح لي من قصتي أعلاه أن الشخص لا يملك القدرة على التحكم بالفكرة التي تسيطر عليه، وهو ما يشير إليه پول أيضًا. حلّه لهذه المشكلة هو بالتحكم بالمواقف التي نضع أنفسنا فيها. ثانيًا هو أن هذه الأفكار تنقسم إلى مفيد وضار. أما المفيد فهي الأفكار اللي تكون عن منتج أو عمل تعمل عليه (برنامج، كتابة، درس، الخ..) فهي تساعدك على الوصول لأقصى أداء يمكنك الوصول له. الأفكار اللي الهوس فيها ضار هو التفكير بأحداث شخصية مضت، بأشخاص، بمجريات سياسية، إلى آخره من الأمور الخارجة عن السيطرة. لا بد بين الحين والآخر أن تتسرب بعض هذه الأفكار السلبية وتصبح هوسًا. باعتقادي أن وصول فكرة ما إلى مستوى “هوس”(بالتعريف أعلاه) هو إشارة لا واعية من عقل الإنسان إلى عدم فهم الفكرة، واستنجاده للتفكير بها بشكل واعي. فطريقتي للتعامل مع هذه الأفكار (اللي اكتشفتها بشكل واعي الأسبوع هذا-وإن كنت أعملها من قبل بشكل لاواعي-) هي العزلة ومحاولة تفكيك اللغز. يوم كنت بأمريكا كانت عزلتي تتخذ عدة أشكال: منها المشي لساعات، أو البقاء بشقتي مع أخذ الاحتياطات اللازمة من عدم الارتباط بأحد، إغلاق الجوال، وتهيئة الجو العام. يوم رجعت، بالصيف عجزت أجد بديل جيد للمشي، ولكن بالشتاء يبدو أن البر والبحر هنا متنفسان جيدان.

وعلى طاري مدونة Paul Graham، خلال الأسبوع الماضي شاركت عدد من تدويناته في تويتربدون تعليق.. مع كرهي الشديد لمشاركة الأشياء بدون سياق لأن ما يشد انتباهنا وما يستدعينا لمشاركة ما نشاركه لا يشد انتباه من نشاركه بالضرورة. أقع في هذا الفخ في كثير من الأحيان حتى أنني بعض الأحيان أستنبط شيء مما أقرأ فأشارك ما قرأت أملًا أن من أشاركه سيستنبط نفس الشيء، وهو أمر مستبعد وتفكير خيالي (wishful) لأن كل شخص في وادٍ وراح يركز على جوانب مختلفة عنا.

فهأنذا أكفر عن ذنبي وأشارك ما شد انتباهي في تدوينات پول عن الكتابة. في الأولى ذكر عدة معايير لكتابة جيّدة: أن تكتب ما هو صحيح، ومهم، وجديد على القارئ. ذكر عدة تكنيكات تساعد في قياس كل من هذه المعايير. فيقترح مثلًا قياس أهمية ما تكتب على نفسك لأنه إن كان مهما لك فاحتمال كبير يوجد آخرين مهتمين بنفس الشيء. أما في معيار الجِدّة فيقول ما معناه أننا كلما فكرنا في موضوع ما بشكل أطول، قلّ عدد من توصلوا لمثل النتائج التي تتوصل إليها. وبناءً على هذا، لزيادة احتمالية أن يكون ما تكتب جديدا ومبتكرا، فلا تكتب إلا ما فكرت فيه مليا. وأخيرًا يذكر أن تكنيك زيادة احتمالية صحة ما تكتب هو تأخير النشر وإعادة قراءة القطعة عشرات المرات، حتى أنه يذكر أنه قرأ جملةً ما 100 مرة حتى يصححها. شخصيا لا أملك هذا القدر من الصبر ولعلي أصل إليه يوما ما (مثلًا: راجعت هذه التدوينة بعد كتابتها مرة واحدة فقط؛ وأذكر أيضا أنني في الاختبارات كنت ما أتحمل أراجع إجاباتي فدائما ما أسلّم ورقة الاختبار بدون مراجعة).. لكن لو حملت نفسي على مثل معاييره لما نشرت أبدًا. أما في الإجابة عن سؤال “ليش الواحد ينشر؟” هذا ما يجيب عليه في التدوينة الثانية فيقول أنه مثل ما أن دعوة ضيوف لبيتك تجبرك على تنظيفه، فإن نشر ما تكتب يجبرك على التفكير بشكل جيد. طبعا ما سبق ينطبق على الكتابات الجادّة. ما أعتبر كتاباتي هنا جادّة فلست ألوم نفسي على خطأ، تفاهة، أو بداهة ما أكتب.. أحيان كثيرة تكون الكتابة هنا مساحة للتنفس (محاولة الفهم جزء مهم أيضا من ليش أكتب).

ختامًا، الأسبوع هذا كان حافل بالكثير من الأحداث.. خرجت منه بجروح طفيفة ومغانم كثيرة.. لكن المهم هو أني سأبيتن الليلة خالي البال كما نصح الشاعر.. سعيد أيضا أني وجدت مدونة Paul Graham، أجد في كتاباته مثال يُحتذى به. كيف كان أسبوعكم؟

-

علم لا ينفع؟

هذه المقالة مترجمة من المقالة الإنجليزية بعنوان “The Usefulness of Useless Knowledge” ويمكن قراءة نصها الأصلي هنا. كاتبها هو أبراهام فلكسنر الذي شارك في تأسيس معهد الدراسات المتقدمة في برينستون. تم كتابة هذة المقالة عام 1939م.

أليس من المثير للفضول أن الأغلب، في عالمٍ غارق في وحل من الحقد والكراهية، يحاولون النأي بذواتهم عن هذا الهدير الغاضب من الأحداث اليومية ليكرسوا أنفسهم إلى إضفاء جمال، أو تدوين علم، أو علاج مريض، أو رفع بأساء.. متجاهلين وجود الحمقى الذين في ذات اللحظة ينشرون القبح والجهل والألم؟ لطالما كان هذا العالم ذا حال يرثى لها، ولو أعار الفنانون والشعراء هذا البؤسَ أي انتباه لشُلّت ريشهم وجفت أقلامهم، ولكنهم يتغاضون عنه عمدًا. ولو رأينا إلى عملهم، بل لو رأينا إلى الحياة الروحية والفكرية بشكل عام، من منظور عملي وسطحي لوجدناها مجرد هوايات لا طائل منها.. يمارسها أصحابها لنيل لذات لا يجدونها خارجها. في هذه المقالة سأناقش مدى النفع المتحصل من مطاردة هذه اللذات غير العملية.

نسمع مرارًا وتكرارًا أننا نعيش في عصر يجب فيه مواجهة التحديات المادية التي تبرز مع العدد المتزايد من البشر. فالنداءات المبررة لأولئك الذين حرموا من نعيم الدنيا بلا ذنب منهم تؤثر على اختيارات الطلبة لتخصصاتهم فتسحب البساط من العلوم التي عمل بها الأوّلون إلى الدراسات التطبيقية التي تساهم بشكل مباشر في حل الكثير من المشاكل التي يواجهها المجتمع. ولا مشكلة لدي مع هذا التوجه. فما لم نحل هذه المشاكل المتسببة في الكثير من الظلم، سيذهب الملايين إلى قبورهم بصمت، حَزانى وناقمين. ولقد ناديتُ بنفسي إلى زيادة وعي الطلبة بالمشاكل التي تواجه العالم الذي سيقضون بقية عمرهم فيه. ولكني أتساءل الآن ما إذا أصبحت هذه الموجة عارمةً جدا إلى الدرجة التي تُسلب فيها الحياة معناها عن طريق قطع كل تلك الأنشطة التي لا تُسهم بشكل مباشر في حل مشاكل العالم.. تلك الأنشطة الروحية التي تضفي بهجة لحياتنا. بتعبير آخر، أتساءل ما إذا أصبح تصورنا للنفع محدودًا إلى الدرجة التي تُخنق فيها الروح الإنسانية.

أتذكر محادثةً حظيت بها قبل سنوات مع السيد جورج إيستمان حول مسألة النفع. السيدُ إيستمان حكيمٌ ووديعٌ وثاقب النظر، وموهوبٌ فوق هذا كلّه بذائقة موسيقية وفنية عالية. كان يقول لي أنه ينوي تخصيص ثروته الهائلة لدعم التعليم في التخصصات النافعة. فتجرأت على سؤاله عمن يعتبره أكثر الأشخاص نفعا ممن يعملون في المجال العلمي. فأجاب مباشرةً: “ماركوني!” فتفاجأ حين قلت له “إن أي لذة نحصل عليها من الراديو أو أي إضافة أضافها الراديو والأجهزة اللاسلكية إلى حياة البشر، فإن فضل ماركوني يكاد يكون معدومًا فيها.”

لن أنسى ذهوله في تلك المناسبة. طلب مني التوضيح. فأجبته إجابة قريبة مما يلي:

“يا سيدي، الـ ماركونيون محتّمون. الفضل الحقيقي (إن كان بالإمكان نسب الفضل لشخص بعينه) لكل شيء تم إنجازه في مجال الأجهزة اللاسلكية يعود إلى البروفسور كلارك ماكسويل، الذي أجرى في عام 1865م حساباتٍ معقدةً ومنفصلة عن الواقع في مجال الكهرباء والمغناطيسية. ماكسويل نشر معادلاته عام 1873م في أطروحته مقسمة على مجلدين. في اجتماع الاتحاد البريطاني، علق البروفسور هنري سميث من جامعة أوكسفورد “إن أي رياضي قلّب صفحات هذه المجلدات يعي تماما أنها تحتوي على إضافات قيّمة لعلم الرياضيات”. خلال الخمسة عشر عامًا اللاحقة توالت الاكتشافات التي غذت أعمال ماكسويل النظرية حتى حل هاينريش هرتز (عامل في مختبر الفيزيائي هلمهولتز) المسألة العلمية التي مهدت الطريق لـ ماركوني عامي 1887 و1888م. لم يحفل ماكسويل أو هرتز بالنفع المستقى من أعمالهم ولم تخطر الأفكار النفعية في بال أحدهم. المخترع من ناحية قانونية هو طبعًا ماركوني، ولكن ماذا اخترع ماركوني؟ مجرد الشكليات النهائية التي أكل عليها الدهر وشرب متمثلةً بجهاز الاستقبال غير المستعمل في يومنا هذا.

هرتز وماكسويل لم يخترعا أي شيء بل كان عملهم نظريًا و”غير مجدٍ”، العمل الذي استغله تقني بارع لإنشاء وسيلة تواصل وترفيه جديدة والتي أخرجت مشاهير وأغنياء لا تقارَن مواهبهم مع من أسس لهذه الوسائل. من كان مفيدًا حقا؟ ليس ماركوني، بل كلارك ماكسويل وهاينريش هرتز. هرتز وماكسويل كانوا عباقرةً لا ينظرون إلى النفع. ماركوني كان مخترعا ذكيا لا ينظر سوى إلى النفع.

ذكّر اسم هرتز السيدَ إيستمان بالموجات التي تسمى باسمه واقترحت عليه أن يسأل الفيزيائيين في جامعة روشيستر عما فعل ماكسويل وهرتز بالتحديد؛ ولكن الأكيد أنهما اشتغلا في علمهما بلا تفكيرٍ في النتائج المباشرة، وأن معظم الاكتشافات العظيمة في تاريخ العلم كله والتي أدت فيما بعد إلى فوائدَ جمة قادها رجال ونساء لم تدفعهم العوائد المادية بل الرغبة في إشباع فضولهم.

“فضول؟” سأل السيد إيستمان.

“نعم”، وأكملت، “الفضول، الذي قد وقد لا يفضي إلى فائدة، هو بالأحرى ميزة الفكر في العصر الحديث. الفضول ليس شيئا جديدًا. إنه يعود إلى غاليليو وبيكون ونيوتن، ومن الضروري جدًا ألا يُعرقل. يجب على المؤسسات التعليمية أن تصب تركيزها على تنمية الفضول. وكلما قللت هذه المؤسسات من تشتتها بالنتائج المباشرة كلما زاد أثرها لا على جودة الحياة فقط بل إلى ما يساويه أهميةً من إشباع الفضول الفكري، الذي أصبح الشعور المسيطر على الحياة الفكرية في العصر الحديث.

II

ما يصح قوله عن هاينريش هرتز وهو يعمل بهدوء وبلا إثارة للانتباه في زاوية من زوايا مختبر هلمهولتز في أواخر القرن التاسع عشر يمكن قوله عن علماء ورياضيي كل زمان ومكان. لو سُئلنا مثلا عن أعظم اكتشاف وأنفعه لكدنا نتفق أنه الكهرباء. إن عالمنا يكاد يتهاوى بلا كهرباء. ولكن من الذي وضع اللبنات الأساسية التي بُنيت عليها تطورات الكهرباء لمئة سنة لاحقة؟

الإجابة مثيرة للاهتمام. والدُ مايكل فاراداي كان حدادًا؛ مايكل كان يتدرب على يد مجلّد كتب ليتقن الحرفة. في عام 1812م، وعمره واحد وعشرين سنة، أخذه صديقه إلى معهد بريطانيا الملكي وسمع فيها الـ سير همفري ديفي يلقي أربع محاضرات في الكيمياء. سجل مايكل ملاحظاتٍ وأرسل نسخةً منها إلى ديفي. في السنة المقبلة، 1813م، أصبح مساعدًا في مختبر ديفي يعمل على مسائل كيميائية. بعد سنتين صاحَبَه في رحلة إلى عدة دول أوروبية. في عام 1825م، وعمره أربع وثلاثون سنة، أصبح المشرف على مختبر المعهد الملكي حيث قضى الخمس وأربعين سنة المتبقية من حياته.

سرعان ما تحولت بعدها اهتمامات فاراداي من الكيمياء إلى الكهرباء والمغناطيسية، حيث عمل بقية حياته. أعمال مهمة في هذا المجال سبقه بها أورستد، أمبير، وَولاستن تركت الكثير من الأسئلة غير مجابة. أجاب فاراداي عن الكثير من الأسئلة وبحلول 1841م نجح في مهمة الحث الكهرومغناطيسي. بعد ذلك بأربع سنوات وفي محطةٍ لا تقل عبقرية في مسيرته اكتشف تأثير المغناطيسية في الاستقطاب. اكتشافاته المبكرة أدت إلى عدد لا يحصى من التطبيقات التي أتاحت للكهرباء إزاحة الكثير من الأعباء اليومية وخلق فرص جديدة. ولكن اكتشافاته الأخيرة لم تحظ بنفس الشهرة والنتائج الملموسة إلى الآن. هل اكترث فاراداي؟ بتاتا. لم يكن في حياته قط مهتما بما ينتج عن أعماله. لقد كان منغمسا في حلّ ألغاز الكون: الألغاز الكيميائية في بداية حياته، والفيزيائية في آخرها. لم يهتم يوما في أن يجيب عن فائدة ما يعمل بل لم يسأل نفسه ذلك قط. إن أي اهتمام بالنفع كان سيكبح جماح فضوله. في النهاية، عمّت الفائدة، ولكنها لم تكن قط معيارا يقود تجاربه.

من المناسب، في الجو الذي يحيط بنا اليوم، أن نشدد على أن الدور الذي لعبه العلم في جعل الحروب أكثر وحشية وتدميرا كان نتيجةً عَرَضية وغير مقصودة للعمل العلمي. اللورد رايلي، رئيس الجمعية البريطانية للتقدم العلمي، في خطاب حديث أشار بالتفصيل إلى أن حماقة الإنسان، وليست نية العلماء السيئة، هي المسؤولة عن الاستخدامات المدمرة للأسلحة الحديثة. الدراسة البريئة للمركبات العضوية والتي قادت إلى الكثير من النتائج المفيدة، أظهرت أن تفاعل حمض النتريك مع مواد مثل البنزين أو الجلسرين أو السليولوز، الخ.. نتج عنها ليس فقط صناعة الأنيلين المستخدم في الأدوية بل إلى صنع النيتروغليسرين والذي له استخدامات جيدة وسيئة. لاحقًا، ألفرد نوبل، دارسا نفس الموضوع، أظهر أن خلط النيتروغليسرين مع مواد أخرى ينتج عنه متفجرات صلبة يمكن التعامل معها بأمان، أحدها الديناميت. إننا ندين للديناميت تقدمنا في التنقيب وسك سكك الحديد التي تخترق جبال الألب وغيرها؛ وبالتأكيد، تم إساءة استخدام الديناميت من قبل السياسيين والعسكر. كما لا يمكن لوم العلماء على زلزالٍ أو فيضان، لا يمكن لومهم على هكذا اكتشافات. يمكن قول الشيء نفسه عن الغازات السامة. الكلور لم يخصصه العلماء للاستخدامات الحربية. هذه المواد يمكن حد استخدامها إلى ما هو مفيد، ولكن حينما أتقنا صنع الطائرات، أولئك الذين زيغ على قلوبهم لاحظوا أن الطائرة، ذلك الاختراع البريء، والذي نتج عن سلسلة من الدراسات العلمية المستقلة وغير السياسية، يمكن أن تكون أداة تدمير وخراب. الشيء الذي لم يخطط له أحد، ولم يطمح إليه أحد.

عَودًا على بدء، في مجال الرياضيات المتقدمة أمثلة لا تحصى من أشباه ماكسويل وهرتز وفاراداي. خذ مثلا مخترع الهندسة اللاإقليدية التي كانت أكثرَ أعمال القرن الثامن عشر والتاسع عشر صعوبة على الفهم وبعدًا عن الواقع. غاوس، مع حظوته لدى معاصريه، لم يجرؤ على نشر هذا العمل لربع قرن. ولكن الحقيقة هي أن النظرية النسبية بعظمتها وبكل فوائدها الملموسة كانت من سابع المستحيلات بدون عمل غاوس الذي أنجزه في غوتينغن.

مثال آخر: ما يعرف الآن بنظرية الزمر كان علمًا رياضيا مجردًا وغير قابل للتطبيق. صنعه أناس فضوليون قادهم فضولهم وشغفهم إلى مناطق غرائبية. ولكن نظرية الزمر اليوم تعد أساس علم المطيافية الكمّي والذي يستخدم تطبيقاتِه أناسٌ كل يوم بلا أدنى فكرة عن فضل نظرية الزمر فيه.

نظرية الاحتمالات، أيضًا، تم اكتشافها من قبل رياضيايين كان هدفهم الأصلي وضع أسس منطقية للقمار. فشلوا في تحقيق مرادهم، ولكنها أصبحت أساسًا علميا لجميعِ أنواع التأمين، والكثيرُ من فيزياء القرن التاسع عشر مبني عليها.

من عدد أخير من مجلة Science أقتبس:

“مكانة البروفسور ألبرت آينشتاين وصلت إلى قمة جديدة حين ثبت أنه وقبل خمسة عشر عاما طور تقنيات رياضية ساعدت اليوم على حل غموض ميوعة الهيليوم عند الصفر المطلق. نسب البروفسور فـ. لندن إلى آينشتاين مفهوم الغاز المثالي والذي نشره في عامي 1924م و 1925م.

“تقارير آينشتاين عام 1925 لم تكن حول النظرية النسبية، ولكنها ناقشت مشاكل لم لها أي أهمية عملية ظاهرة حينها. وصفت أعماله السلوك الغريب للغاز “المثالي” بالقرب من الحد الأدنى لمقاييس الحرارة. لم يعر العلماء أي انتباه لأعمال آينشتاين قبل خمس عشرة سنة لأن كل الغازات المعروفة كانت تتكثف إلى سوائل قرب درجات الحرارة هذه.

“مؤخرا، اكتشاف سلوك الهيليوم السائل سلط ضوءًا على مفهوم آينشتاين المنسي وأكسبه تطبيقا وفائدة عملية لم تُرَ قبل. معظم السوائل عند تبريدها تزيد لزوجتها وتصبح صعبة الجريان. المقولة المشهور “أبطأ من دبس في يناير” هو مفهوم الشخص العامّي والصحيح عن اللزوجة.

“ولكن الهيليوم السائل استثناء محير. في درجات حرارة ما يعرف بـ “الدلتا”، 2.19 درجة فقط فوق الصفر المطلق، يصبح سيلانه أفضل من سيلانه في درجات حرارة أعلى، على عكس المتوقع، وإضافة إلى ذلك، فإنه يصبح أشبه بالغمام كما لو كان غازًا. وما يزيد المرء حيرةً هو قدرة الهيليوم السائل على توصيل الحرارة في درجة الدلتا حيث يصبح أفضل من توصيل النحاس عند درجة حرارة الغرفة 500 مرة. لقد شكل الهيليوم السائل مع هذه الظواهر الغريبة لغزا عويصًا للفيزيائيين والكيميائيين.

“وضح البروفيسور لندن أن أفضل تفسير لهذه الظاهرة هو التعامل مع الهيليوم السائل كغاز بوز-آينشتاين المثالي عبر استخدام الرياضيات التي أنشأها آينشتاين عامي 1924م و1925م. بهذا الربط البسيط أمكن تفسير ميعان الهيليوم السائل جزئيًا بتصوره شبيها بتحرك الإلكترونات في المعادن الذي يفسر التوصيل الكهربي.”

وعلى صعيد آخر، في مجال الطب والصحة العامة سيطر علم البكتيريا على الساحة خلال نصف القرن المنصرم. فما قصته؟ بعد الحرب الفرنسية البروسية عام 1870م، أنشأت الحكومة الألمانية جامعة ستراسبورغ. أول بروفيسور في علم التشريح فيها كان فلهلم فون فالداير، والذي أصبح لاحقا بروفيسورا في برلين. في مذكراته يسترجع من ضمن الطلاب الذين لحقوا به إلى ستراسبورغ شابا ذا سبعة عشر عاما ضئيل الجسم منطو على ذاته ولا يلفت الانتباه، يسمى بول إرليش. منهج التشريح المتبع آنذاك يتضمن عدة مقررات. إرليش لم يعر اهتماما لهذه المقررات، ولكن، كما قال فالداير في مذكراته:

“لاحظت مبكرا أن إرليش يعمل لساعات طوال على مكتبه، مغرقا وجهه في مجهره. وكان مكتبه يمتلئ تدريجيا ببقع من ألوان مختلفة. رأيته مرة جالسًا على مكتبه، فذهبت إليه وسألته عما يعمل في كل تلك الألوان على طاولته. حينها، هذا الطالب في فصله الدراسي الأول والذي من المفترض أن يتبع المنهج المقترح، نظر إلي نظرة باردة وقال: “Ich probiere” والذي يمكن ترجمته على نحو غير دقيق في ذاك السياق إلى “أجرب” أو “أعبث”. فرددت عليه أن “حسنا، أكمل عبثك إذًا”. بعدها رأيت أنني وبلا أي توجيه مني بتاتا امتلكت في إرليش طالبا ذا طابع مميز.”

فالدايار تركه بحكمة لوحدة. إرليش سلك المنهج الطبي بطريقته غير المنهجية وحصل أخيرًا على درجته الطبية لأنه كان واضحًا لمعلميه أنه لا نية له في ممارسة الطب البشري أو حتى في أي استخدام عملي آخر. ذهب بعد ذلك إلى فروتسواف في بولندا وعمل تحت إشراف البروفسور كوهنهايم، معلم الدكتور العزيز ولتش، مؤسس ومبتكر مدرسة جونز هوبكنز الطبية. لا أعتقد أن النفع خطر ببال إرليش. كان مهتما. كان فضوليا، وبقي عابثا. بالطبع، كان يقود عبثَه بوصلةٌ فطرية لا تخطئ، ولكن دافعه كان علميا وليس عمليا. ماذا نتج عن ذلك؟ عندما أسس كوخ وزملاؤه علما جديدًا، علم البكتيريا، أثبتت تجارب إرليش أهميتها حيث طبقها طالب آخر يدعى فايغرت في تلوين البكتيريا، والذي يساعد على التفريق بين مختلف أنواعها. إرليش بنفسه هو الذي طور تلوين المسحة الدموية بالأصباغ التي نعتمد عليها اليوم في التفريق بين كريات الدم البيضاء والحمراء. لا يمر يوم بلا أن تستفيد آلاف المستشفيات اليوم من توظيف تقنية إرليش في دراسة عينات الدم. وهكذا، أصبح العبث الذي جرى في غرفة تشريح الدكتور فالداير في ستراسبورغ شيئا أساسيا ويوميا في ممارسة الطب.

سأعطي مثالا في عالم الصناعة، مثالا مختارا عشوائيا. البروفسور بيرل، في معهد كارنيجي التقني (بيتسبرغ) 1 كتب:

“مؤسس صنعة نسيج الرايون أو الحرير الصناعي هو الكونت الفرنسي شاردوني. معروف أنه استخدم محلول نترات القطن في إيثر الكحول وأنه ضغط هذا المحلول اللزج عبر شعيرات دقيقة إلى ماء والذي يساهم في تجليط خيوط من نترات السيليلوز. بعدها تمرر هذه الخيوط عبر الهواء وتلف حول بكرات الخيوط. يوما ما فحص شاردوني مصنعه في بيزنسون، فرنسا. بالصدفة، الماء المستخدم في هذه العملية توقف فوجد العمال أن العملية تسير بشكل أفضل بدون الماء. كانت هذه هي شرارة بداية عملية اللف الناشفة التي ساهمت بشكل أساسي في انتشار هذه العملية على نطاق واسع.

III

لا أدّعي ولو للحظة واحدة أن كل ما يجري في المختبرات من تجارب سيصبح يومًا ذا فائدة ملموسة بشكل غير متوقع، ولا أن ما ينتهي بها المطاف إلى فائدة ملموسة هي التبرير الأساسي لعمل كل هذه التجارب. ولكني أدعو إلى القضاء على كلمة “الفائدة” وإلى تحرير الروح الإنسانية. بالتأكيد، سيكون هناك نصابون يربحون من هذا. بالتأكيد، سنصرف بعض الدولارات الثمينة بلا طائل. ولكن الأهم من هذا، هو أننا سنحطم تلك الأقياد عن العقل البشري، ونجعله حرا طليقا يجري وراء تلك المغامرات التي في يومنا هذا أخذن هيل ورذرفورد وآينشتاين وأقرانهم من جهةٍ إلى ملايين ملايين الأميال إلى أقصى الكون، ومن جهةٍ أخرى أطلقن الطاقة غير المحدودة المحبوسة داخل الذرّة. ما فعله رذرفورد وآخرون مثل نيلز بور وميليكان بدافع الفضول في محاولة لفهم بنية الذرة أطلق سراح قوى قد تحول الحياة البشرية تحويلا جذريا. ولكن هذه النتيجة النافعة وغير المتوقعة ليست، ولا يجب أن تكون، مبررا لما يفعله رذرفورد ولا آينشتاين ولا ميليكان ولا بور أو أقرانهم. دعوهم وشأنهم. لا ولن يوجد إدارة تعليمية يمكنها أن توجّه طاقات هؤلاء الرجال. التبديد، أعترف مرة أخرى، يبدو هائلا. ولكنه في الحقيقة ليس كذلك. لو جُمع كل ما “بُدّد” على تطوير علم البكتيريا وما ولا يعد شيئا مقارنة بالمنافع التي جنيناها من اكتشافات باستور، كوخ، إرليش، ثيوبالد، سميث، وعديدين غيرهم—منافع لم نكن لنجنيها لو كان هاجس النفع مسيطرا على عقولهم. هؤلاء الفنانون—فالعلماء في أصلهم فنانون—نشروا في مختبراتهم جو الفضول وشجعوا عليه.

لست أنتقد مؤسسات مثل الجامعات الهندسية والقانونية والتي يسيطر عليها بالضرورة هاجس النفع. في أحيان ليست بالقليلة تنقلب الحال، فالمصاعب العملية التي يواجهها السوق تحرك دراسات نظرية قد وقد لا تحل تلك المصاعب، ولكنها تفتّق آفاقا جديدة، بلا فائدة لحظتها ولكن حبلى بالإنجازات العملية والنظرية.

مع التراكم السريع للعلم الذي “لا ينفع” أو المعرفة النظرية يصبح من الممكن تدريجيا مجابهة مشاكل عملية بروح علمية. ليس المخترعون فقط، بل حتى العلماء في “العلوم البحتة” يرفهون عن أنفسهم في هذه الرياضة بين الحين والآخر. ذكرت آنفا من ضمن المخترعين ماركوني الذي، مع إحسانه العظيم للبشرية، كان يتطفل على عقول علماء آخرين. أديسون ينتمي لنفس الفصيلة. ولكن باستور كان مختلفا. كان عالما فذا، ولكنه لم يخجل من مواجهة المشاكل العملية، كتهالك كرمات العنب الفرنسية أو مشاكل تخمير الجعّة، ولكنه لا يكتفي بحل المشاكل المباشرة فقط بل يستنتج من هذه المشاكل المباشرة نتائج نظرية صعبة الوصول، “عديمةَ نفعٍ” حينها، ولكنها في غالب الأحيان وبطريقة غير متوقعة تثبت نفعها. إرليش ذو الطابع التأملي في فضوله، توجه بحماس لمرض الزهري وهاجمه بشكل شرس حتى اكتشف الأرسفينامين الذي عالج المرض. كذلك كان حالُ فردرك بانتينغ حين اكتشاف استخدام الأنسولين في مرض السكر، ومينو وويبل في استخدام مستخلص الكبد في فقر الدم الخبيث.. كلهم في نفس الفصيلة: علماء ورجال علم استوعبوا أن الكثير من العلوم “غير المفيدة” قد تراكمت عبر أجيال من العلماء الذين قادهم فضولهم وأن الأوان قد حان لجني الثمار.

ومما سبق يتضح وجوب الحذر عند نسب فضل أي اكتشاف علمي لشخص واحد. كل اكتشاف تقريبا له تاريخ طويل ومعقد. أحدهم يجد قطعة هنا، وآخر هناك، وثالث ورابع، هكذا.. حتى يأتي عبقري فيجمع كل تلك القطع ويصنع المساهمة الفارقة. العلم كنهر المسيسيبي، يبدأ بجدول صغير في غابة بعيدة. وشيئا فشيئا يتجمع عدد كبير من الجداول حتى تسهم في ذلك النهر الهادر الذي يحطم السدود.

لا أستطيع الاستفاضة في المعنى التالي هنا، ولكن اسمحوا لي بتلميح سريع. حين ننظر إلى إسهامات الجامعات التي تتخذ من العلوم العملية أساسا لها على مدى مئة أو مئتي سنة فإن الإسهام الرئيسي، على أغلب الظن، لن يكون في تدريب الطلاب وتجهيزهم لسوق العمل بل أنه وبالرغم من أن نتائج مادية وملموسة كانت الهدف، كان يقام على الهامش عددٌ كبير من الأنشطة “غير المفيدة”، ومن رحم تلك الفعاليات غير المفيدة تولد جهود تغذي العقل والروح البشريين وتفوق أهميةُ هذه الجهود ما بُنيت الجامعة لتحقيقه من أهداف عملية مباشرة.

هذا المنحى الذي أشرت إليه يشدد، إن كان يحتاج مزيدَ تشديد، على أهمية الحرية الروحية والعقلية. تكلمت عن العلوم التجريبية وتكلمت عن الرياضيات.. ولكن ما أقوله ينطبق أيضا على الموسيقى، والفن، وكل تعبير عن الروح البشرية الطليقة. حقيقة أن تلك الأشياء تحقق الرضا لروح شخص يحاول تطهير نفسه والسمو بها هو كل التبرير التي تحتاجه. وبتبرير هذه العلوم الروحية بلا أي إشارة ضمنية كانت أو صريحة للنفع نبرر الكليات، والجامعات، والمؤسسات البحثية. إن أي مؤسسة تطلق العنان لأجيال من الأرواح البشرية تملك التبرير الكافي لوجودها سواء كان خريجوها قد أضافوا ما يسمى “علما نافعا” للمعرفة البشرية أو لم يفعلوا. إن أي قصيدة، أو سيمفونية، أو رسمة، أو حقيقة رياضية، أو حقيقة علمية، تحمل في داخلها كل التبرير الذي تحتاجه الجامعات والكليات والمعاهد البحثية لتُموّل وتبنى.

الحديث حول هذا الموضوع يثير فيّ الشجن، خصوصا في هذا الزمن. في أماكن كبيرة (ألمانيا وإيطاليا تحديدا) تبذل جهود لتكبيل حرية الروح البشرية. الجامعات أعيد تنظيمها ليصبحن أدوات في أيدي أولئك الذين يؤمنون بفوقية طائفة سياسية أو اقتصادية أو عرقية. وكما لو كان هذا غير كاف، فحتى في الديمقراطيات القلة الباقية يظهر لنا بين الحين والآخر شخصٌ فارغ يشكك في أصل قيمة الحرية الأكاديمية. العدو الحقيقي للبشرية ليس المتهورون من المفكرين الأحرار والشجعان، سواء أخطؤوا أم أصابوا. العدو الحقيقي هو من يحاول ترويض الروح البشرية لإخافتها من مد أجنحتها، كما مدت أجنحتها من قبل في إيطاليا وألمانيا.. وأيضا في بريطانيا والولايات المتحدة.

إن فكرة الحرية الأكاديمية ليست فكرة جديدة. هذه الفكرة ذاتها هي التي حركت فون هومبولدت لإنشاء جامعة برلين ساعة اجتياح نابوليون لألمانيا. وذات الفكرة هي التي حركت قيلمان لتأسيس جامعة جونز هوبكنز، الجامعة التي من بعدها أصبحت كل جامعة في هذه الدولة تحاول اللحاق بها. إن الحرية الأكاديمية هي الفكرة التي يسعى لتحقيقها كل فرد يحترم روحه التي ستخلد بعد مماته مهما كانت العواقب لشخصه الفاني. إن الدفاع عن حرية تحليق الروح الإنسانية يذهب إلى ما هو أبعد من إبداع علوم أو فنون جديدة، لأن اللاحقة تتطلب قبل ذلك التسامح مع طيف متنوع من الاختلافات بين البشر. في تاريخ البشرية كلها، هل يوجد ما هو أسخف أو أتفه من حب أو كره مبني على عرق أو دين؟ هل الإنسانية تريد سيمفونيات ولوحات وحقائق علمية عميقة لكي تعبر عن الغنى اللامحدود للروح الإنسانية أم أنها تريد سيمفونيات نصرانية، ولوحات نصرانية، وحقائق علمية نصرانية؟ أم أنها تريد سيمفونيات ولوحات وعلوم يهودية أو إسلامية أو مصرية أو يابانية أو صينية أو أمريكية أو ألمانية أو روسية أو شيوعية أو محافظة؟

IV

أحد أوضح العواقب للعنصرية ضد الأجنبي في إيطاليا وألمانيا أود ذكر مثالٍ لا خلاف عليه في اعتقادي وهو التطور السريع لمعهد الدراسات المتقدمة الذي أسسه السيد لويس بامبرجر وأخته السيدة فيلكس فولد في برينستون، نيو جيرسي. تأسيس المعهد اقتُرح عام 1930م. تموضع في برينستون جزئيا لتعلق مؤسسيه بولاية نيوجيرسي، ولكن السبب الرئيسي في رأيي هو أن برينستون تحتوي على برنامج دراسات عليا ذي جودة عالية يسمح بالتعاون الخلاق. المعهد يدين لجامعة برينستون بدين لا يمكن وفاؤه أبدا. العمل في المعهد بدأ عام 1933م. من ضمن هيئة التدريس أكاديميون أمريكيون مرموقون: فيبلين، ألكساندر، ومورس من الرياضيين.. ميريت، لو، والآنسة غولدمان من المشتغلين بالإنسانيات.. ستيوارت، ريفلر، واررين، أيرل، وميتراني من الاقتصاديين. وإلى هؤلاء يضاف أكاديميون وعلماء بنفس الطراز الرفيع كانوا في الجامعة قبل ذلك ومكتبة الجامعة ومختبراتها أيضا. ولكن المعهد مدين لهتلر بآينشتاين، وفايل، وفون نويمان في الرياضيات.. وبهرزفيلد وبانوفسكي في العلوم الإنسانية وإلى كوكبة من الطلبة الواعدين الذين خلال الست سنوات الماضية تجمعوا تحت راية هذه الثلة اللامعة من العلماء وبدؤوا بالإضافة إلى سمعة العِلم الأمريكي في كل بقعة من الأرض.

المعهد، من ناحية تنظيمية، هو أقل الأشياء رسميةً وأكثرها بساطة. يحتوي على ثلاث مدارس: مدرسة الرياضيات، مدرسة العلوم الإنسانية، ومدرسة الاقتصاد والسياسة. كل مدرسة تتكون من هيئة دائمة من البروفسورات ومجموعة متغيرة سنويا من الأعضاء. كل مدرسة مستقلة بذاتها وتدير أمورها كما تشاء. وضمن كل مجموعة في كل مدرسة، كل عضو حرٌّ في وقته وطاقته يصرفهما كيفما يشاء. الأعضاء، الآتين حتى الآن من 22 دولة مختلفة ومن 39 مركزا للتعليم العالي في أمريكا، يُقبَلون حسب قرار المجموعات المختلفة في المعهد إذا اعتقدوا أنهم أهل لذلك ويتمتعون تماما بنفس مميزات البروفسورات الدائمين. يستطيعون التعاون مع هذا البروفسور أو ذاك كما يحدث مرارا. يستطيعون العمل بمفردهم أيضا، أو الاكتفاء باستشارة أي أحد يعتقدون أنه يستطيع المساعدة. لا روتين متّبع. لا خطوط تفصل بين الهيئة الدائمة أو الأعضاء المتغيرين أو الزوار. طلاب برينستون وبروفسوراتها يندمجون مع أعضاء وبروفسورات المعهد حتى يكاد المرء لا يستطيع التمييز بينهم. وهكذا تنمو المعرفة. أما النتائج المضافة للفرد أو المجتمع فيتدبرن أمر نفسهن. لا يوجد اجتماع لأعضاء هيئة التدريس، ولا لجان. وهكذا، يجد صاحب الأفكار متعة في التأمل والمناقشة. الرياضي يطور رياضياته بلا مشتتات. وكذلك يفعل المشتغل في العلوم الإنسانية أو الاقتصادية أو السياسية. الأمور الإدارية تم تقليلها شأنا وكمًّا. أما من لا يملك أفكارا، أو من لا يستطيع التركيز على الأفكار، فيشعر بأن المعهد مكان غير مناسب له.

ربما أستطيع إيضاح هذه النقطة أكثر بذكر بعض الأمثلة سريعا. تم رصد مكافأة لبروفيسور من هارفارد ليأتي إلى برينستون، فكتب يسأل: “ما مهامي؟” فأجبته: “لا مهام، يوجد فرص هنا فقط”.

آخر، رياضي شاب، بعد أن قضى سنة في برينستون أتى ليودعني. فقال وهو خارج:

“ربما تريد معرفة رأيي في هذه السنة التي قضيتها؟”

فأجبته “نعم”.

فقال لي: “إن الرياضيات تتطور بسرعة هائلة، والبحوث الموجودة متوسعة ومتبحرة، وقد مضت 10 سنوات منذ حصولي على درجة الدكتوراه. إلى مدة معينة، كنت أستطيع البقاء على اطلاع على تخصصي الدقيق، ولكن مؤخرا، حتى الأخير أصبح متشعبا جدا. بعد سنة هنا، تبددت الظلمة وأُنير الطريق. لدي فكرتان لبحثين أنوي كتابتهما قريبا.”

فسألته: “إلى متى تعتقد أنك ستستطيع الإحاطة بما يستجد في مجالك؟”

أجاب: “خمس سنوات، ربما عشرة.”

“وماذا ستفعل بعدها؟”

“سأعود هنا مرة أخرى.”

موقف ثالث، حدث مؤخرا، حيث أتى بروفسور من جامعة غربية كبيرة في ديسمبر الماضي. كان يريد إكمال مشروع مع الدكتور (موري). موري اقترح أن يعمل مع بانوفسكي وسوارنزسكي في المعهد. الآن هو يعمل مع الثلاثة جميعهم.

“سأبقى إلى أكتوبر القادم” قال لي.

“ستجد أن مدينتنا حارة في الصيف،” قلت له.

“سأكون مشغولا وسعيدا جدا لدرجة عدم ملاحظة درجة الحرارة.”

وهكذا يتضح أن خطر الحرية ليس التقاعس، بل الإجهاد. سألتني زوجة أحد الأعضاء مؤخرا:

“هل الجميع هنا يعمل حتى الثانية صباحا؟”

المعهد حتى الآن لا يملك أي مبانٍ. الرياضيون ضيوف في مبنى زملائهم الرياضيين في الجامعة. بعض علماء الإنسانيات في قاعة مككورميك والبقية متفرقون في أنحاء المدينة. الاقتصاديون يعملون في جناح في أحد الفنادق. ومكتبي يقع في مبنى على شارع ناساو، حيث أعمل بين الباعة والأطباء، والمحامين، وبعض المجموعات البحثية من برينستون الذي يجرون استبيانات حكومية وتعدادا للسكان. الطوب والإسمنت ليسوا أساسيين إذا، كما أثبت الرئيس جيلمان في بالتيمور قبل ستين سنة مضت. مع ذلك، نفتقد لذة الدردشات الجانبية التي كان سيتيحها لنا مبنى خاص. وسنعمل على تصحيح هذا ببناء مبنى تبرع به المؤسسون وسيسمى باسم السيدة فولد. ولكن الرسميات ستقف هنا. المعهد يجب أن يبقى صغيرا، وسيصر على أن هدف المجموعة في المعهد هو الاسترخاء، والأمان المادي، والحرية من القيود المؤسساتية والحرية من الروتين، والتواصل الأريحي مع الباحثين الآخرين الذين نغريهم أحيانًا ليأتوا من أماكن بعيدة. من هؤلاء نيلز بور الذي أتى من كوبنهاجن، فون لاو من برلين، ليفي سيفيتا من روما، أندريه ويل من ستراسبورغ، ديراك وهاردي من كامبردج، بولي من زيورخ، لومتر من لوفاين، ويد-جيري من أوكسفورد وأمريكيين من هارفارد، ييل، كولومبيا، كورنيل، جونز هوبكنز، شيكاغو، كاليفورنيا، ومنارات علم أخرى عديدة.

لا نعد أنفسنا بشيء، ولكننا نمني أنفسنا بأن الحرية المطلقة في ملاحقة العلوم التي لا تنفع سيكون لها آثار في المستقبل مثلما كان لها آثار في الماضي. ولكننا مع ذلك لا ندافع عن وجود المعهد على هذا الأساس. إن المعهد قائم كجنة للباحثين الذين، كالشعراء والموسيقيين، كسبوا الحق في التصرف كيفما يشاؤون، والذين يحققون أقصى إمكانياتهم حينما تتاح لهم الفرصة لفعل ذلك.

-

الجامعة المعروفة الآن بـ Carnegie Mellon University ↩

-

-

سواليف الواحدة ليلًا

قرأت اليوم عبارة لـ تشارلي تشابلن كانت بمثابة طبطبة على ظهري وكالثلج على قلبي:

"Over the years I have discovered that ideas come through an intense desire for them; continually desiring, the mind becomes a watch-tower on the look-out for incidents that may excite the imagination"

— Charlie Chaplin, My Autobiographyولاحقا أردف العبارة أعلاه بـ

"One must have a capacity to suffer anguish and sustain enthusiasm over a long period of time."وكانت the cherry on the cake.

أول ردة فعل بعد قراءة عبارات مسلية كهذه هو فحص صحتها، هل صدقتها فقط لأني أريدها تكون صحيحة ولا نقدر نبرر صحتها صدق؟ في هالحالة أستطيع تبرير صحة العبارة هذي من خلال تجارب شخصية صغيرة.. وهذا يعني إن جزء مني كان يعرف الحقيقة اللي عبر عنها تشابلن.. لكن كل واحد منا يحتاج بين الحين والآخر تذكيره بالحقائق اللي يعرفها (واللي قد نكون ما نعرف نعبر عنها). من متع القراءة هو هذي الأسطر اللي تذكرنا بشيء نعرفه (هل هذا يعني إن فائدة/متعة القراءة تزداد كل ما زادت معرفتنا؟)

نرجع للاقتباس.. ميزة في هذي الحقيقة (خلاص راح أعتبر كلامه حقيقة) هي إنها عامة وتنطبق على كل أنواع الأفكار.. صحيح إن عمومية فكرة مو دليل على صحتها.. لكنها بلا شك علامة من علامات جمال الفكرة. تشارلي (خلاص صار صديقي) كان يتكلم عن الإتيان بأفكار لأفلامه اللي يكتبها.. ولكن مخي يوم قرأ عبارته، مع علمي المسبق بالسياق اللي كان يتكلم فيه، علطول أَسقط العبارة هذي على واقعي البعيد كل البعد عن عالم الأفلام..

-

الدروس المنسية

جوّالي الفترة الماضية كان خربان ويحتاج قطعة شريتها من برا.. فعلى بال ما توصل هالقطعة كنت أستخدم جوال يمشي الحال للمكالمات فقط، ما فيه أي من البرامج اللي أستخدمها كثير: واتساب، تويتر، ريديت.. قعدت تقريبا شهر على هالحال أو أكثر حتى تأقلمت وتعودت على الوضع.

وصلت القطعة وصلحت جوالي يوم الثلاثاء الماضي..

صبح الأربعاء كنت مروق جدًا، وما أذكر مره كنت مروق بالصبح.. خلال طريقي للدوام من انتظار في الإشارة ولا في طابور القهوة كنت أختلس النظر لتويتر.. حتى في أول ساعة من الدوام كنت بين كل شغلة والثانية أشيك تويتر. دعوني أصف لكم تايملايني وقتها: أتابع كثير من دكاترة الجامعات الأجانب، وكثير منهم عنده اهتمام بالمواضيع الإجتماعية (الأمر الصحي، واللي صعب يحدث في مجتمعات ما فيها حرية تعبير).. والساعة 7 الصبح يكون التايملاين ممتلئ بتغريداتهم لأن اللي بمنطقتنا نايمين (لاختلاف التوقيت).. هذاك اليوم كان حديث الساعة هو المشاكل اللي يواجهها النساء في العمل.. وكان تايملايني كله قصص نساء يتكلمون عن مواقف واجهوا فيها نظرات دونية، تحرش، إلخ.. من زملائهم بالعمل. والحقيقة، مع تعاطفي مع قضيتهم، إن قصصهم عكرت مزاجي بالصبح وما فيه شيء بيدي أسويه (لأنهم بقارّة ثانية، إذا فاتك هالتفصيل)..

المهم، وقتها أيقنت إن تصفح تويتر بالصبح شيء سيء والمفروض ما أسويه..

النقطة مو هنا.. النقطة هي إني وصلت لنفس الاستنتاج هذا قبل سنتين! أتذكر هالشيء كما لو كان أمس. فأين المشكلة؟ ليش انزلقت مجددًا لهذه العادة السيئة(تصفح تويتر بالصبح)؟ فالنتيجة اللي توصلت لها هي التوصل لدرس غير كافي.. ومهما كان مدى اقتناعك بالدرس، راح تنساه إذا ما أثر هذا الدرس في سلوكك.. ولا أقصد التأثير اللحظي بإنك تترك الجوال الحين مثلا.. لأنك إذا تركت الجوال الحين راح تمسكه بكرا.. بس أقصد في تغيير العادات والسلوكيات اللي تسهل لك الوقوع بنفس الخطأ مرة ثانية.. وأفضل طريقة نغير فيها سلوكنا هي إننا نصمم حياتنا وعاداتنا بحيث نحقق الدروس اللي نتعلمها بدون جهد.. the path of least resistance على قولتهم..

بحالتي مثلًا، قررت أحذف تويتر من الجوال وأكتفي باستخدامه من الكمبيوتر.. هذا راح يخلي سهل جدًا إني ما أطّلع عليه بالصبح (مين فاضي يفتح كمبيوتر بالصبح قبل الدوام؟)

فأتوقع الدرس اللي تعلمته هو إني أول ما أتعلم درس أراجع عاداتي وأحاول أُحدث تغيير (مرة وحدة) يجعل مخالفة هذا الدرس صعب ويحتاج جهد.

-

خاطرة: الأفكار المبتذلة

الكتابة تشبه ركوب محيط هائج تصارعه لتتمسك في الملامح الأساسية لفكرتك. أو تشبه مفاوضة مع بائع لعين لا يتنازل عن فلس. في ظني إن براعة الكاتب تكون في قدرته على المرور خلال هذه العملية والخروج بمنتج يعبر بشكل كامل عما كان يدور في باله.

لا أظن يوجد أحد يكره كتاباتي أكثر مما أكرهها. سبب الكره هو الفرق اللي أشوفه بين ما كان في بالي وما أقرأه أمامي. ما أعرف كيف أغلق هالفجوة. عمومًا، هذا مقياس جديد نضعه في الحسبان: مقدار الكره يعبّر عن الـdelta بين الفكرة في صورتها المثالية وبين طريقة التعبير عنها.

مثال حيّ على ما أقوله: فتحت برنامج التدوين أريد الكتابة عن الأفكار المبتذلة وخرجت بما تقرؤونه الآن. الدلتا كبيرة جدًا هنا.

-

الكذب على النفس

كنت أتصفح تويتر صباحًا عندما وقعت عيناي على أبيات شعرية أثارت في نفسي حماسًا للعمل وطاقةً لم أعلم بوجودها داخلي في تلك اللحظة. اخترت أن أصرف هذه الطاقة الثمينة في التأمل والكتابة عن هذا الحدث، وبصورة أعمّ: عن تحرِّك نفسي وتفاعلِها مع المؤثرات الخارجية.

أؤمن أن فهم “ديناميكية” تفاعلنا مع الأحداث من حولنا يساعدنا على فهم ذواتنا، مثلما يُساعد تحليلُ الظواهر الطبيعية الفيزيائيَّ على فهم العالم. ولا يخفى على أحدٍ أهمية فهم الذات. فبعض النتائج الملموسة لهذا: القدرة على تربية النفس وترويضها والتحكم بها ودفعها في الاتجاه الذي نريد. وأحد العقبات التي تواجهنا في فهم ذاتنا هي الأكاذيب التي نخبر أنفسنا بها، والأوهام التي تلوث أفكارنا. ويمكن كشف هذه الأكاذيب من خلال التأمل (والكتابة؟) فيما يمر بنا ونمر به، وإليكم هذه التدوينة مثالًا.

لنعد الآن إلى تلك الأبيات. أَجد أنني في غالب الأوقات لا أحسن توظيف المشاعر الإيجابية التي يثيرها فيني نص بديع أو مقطع جميل. بل في أحيان كثيرة، أحاول عدم الانخراط أو الكبت بحجة عدم الانخداع بمشاعر زائفة. وهذا التصرف، الخاطئ كما أظن الآن، سببه هو الشعور بالانزعاج من عدم قدرتي على التحكم بهذه الانفعالات. ولسان حالي يقول: إذا كنتُ غير قادر على التحكم في انفعالات نفسي، فمن باب أولى ألا أسمح لأحد في أن “يتلاعب” فيّ. ولكني أعي الآن، بعد أن وضعت هذه الفكرة موضعَ محاكمة أنني مخطئ في موقفي هذا. وأنني بكبتي لهذه المشاعر ورفضي التفاعل معها أشوّه الواقع: وهو أنّي إنسان يتفاعل مع محيطه، ولا أستطيع إنكار هذه الطبيعة.. وأنني بتصرفي هذا كمن يحاول الدفاع عن موضوع ما (مثل وطنه أو دينه) بتكذيب كل نقد موجه له بدل أن ينظر لهذا النقد نظرةً موضوعية.

ختامًا أقول: اللهم ارزقنا الصدق مع النفس، والقدرة على رؤية أنفسنا كما هي بلا زيادة أو نقص.

-

خاطرة - مطبخ الأفكار

أعجبتني سالفة كتابة خواطر سريعة تكون أقرب إلى سواليف منها إلى أفكار مكتملة.. فقط مكان أضع فيه أنصاف الأفكار حتى أعود لها مرة أخرى. نصف فكرة اليوم هي إعداد التدوينات. بعد كتابة آخر تدوينة طحت مصادفةً بعدها على تدوينة مشابهة جدا لفكرة ذكرتها وذات جودة كتابة أعلى. حاولت أجد موطن ضعفي فتوقعت كونه عدم الإعداد والبحث عن الموضوع قبل كتابته.. أني فقط أكتب ما يدور في خاطري. في البدء، لمت نفسي على هذا وظننته هو السبب.. لكن بعد التفكير مليًّا في الموضوع، أجدني أفضّل عدم الإعداد لسبب رئيسي: وهو أن الفكرة إذا لم تخرج من فرن العقل وحرارة الإيمان، وصلت باردة سمجة. فالبحث في قوقل عن موضوع، واستطلاع الآراء فيه، وأخذ اقتباسات ممن أوافقهم الرأي، سينتج عنه قطعة كتابية لا روح لها ولا نسق يجمعها كثوب مرقع..

ولكن قُلْ أن القراءة الجادة للموضوع (قبل نية الكتابة عنه أصلًا) هي ما سيجعلني أستبطن فكرةً ما وأصبح قادر على طبخها لاحقا (وإن احتجت، أستطيع العودة للمراجع التي أعرفها مسبقا، بلا حاجة لقوقل) بجودة عالية.

-

خاطرة - العاشر من يوليو

أذكر مرة كنت جالس مع دكتور في جامعتنا. كنا نناقش ورقة بحثية لي أسبوعين أقرأها، ومستغرق في تفاصيلها.. يعني تقريبا لو سألتني في أي جزئية فيها أقدر أصف وش هي، وش موقعها من الورقة، وأعرف الرياضيات اللي وراها… بس كان كل هذا مبعثر.. يعني لو أجلس أسبوع زيادة راح أنسى كل هالكلام. المهم، أخذ الدكتور مني النسخة المطبوعة، وأول ما شاف كان قسم المصادر، الشيء اللي شد انتباهي وفاتني أسأله ليش، بس مو هذا موضوعنا.. بعدها قعد يتصفح الورقة دقيقتين، وعطاني وصف عالي المستوى للي الورقة قاعدة تقوله.. فجأة كل التفاصيل اللي ببالي صار لها معنى.. وبدأت تتبلور فكرة البحث في عقلي. اللي صار إنه كان فيه مستويين للفهم، مستوى فهمي، ومستوى فهم الدكتور. مستوى فهم الدكتور يصل إلى “المعنى” (هذي تدوينة جاية بالطريق، بس باقي ما بعد تبلورت :P)، بينما فهمي كان مقتصر على المبنى والشكل والميكانيكية.

الصراحة إن الموقف هذا كان له هيبته وأثر فيني كثيرا، قبلها ما كنت أعي وجود هذا المستوى من الفهم، يمكن أسمع عنه بس ولا أدري وش هو، بس من هذاك اليوم، صار عندي هدف جديد أو مستوى جديد من الفهم أتطلع له.

P.S.: طبعا يتضح ما إذا كان الوصف عالي المستوى ناتج عن فهم عميق أو عن عدم فهم للتفاصيل، وللعين غير المدربة قد يتشابه هذان الوصفان.

-

أبو حامد الغزالي والقصبي، وجهان لعملة واحدة

يقول الغزالي:

[علم المكاشفة] عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة، وينكشف في ذلك النور أمورٌ كان يسمع من قبل أسماءَها، فيتوهم لها معاني مجملة غير متضحة؛ فتتضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه، وبصفاته الباقيات التامات، وبأفعاله وبحكمته في خلق الدنيا والآخرة، ووجه ترتيبه للآخرة على الدنيا، والمعرفة بمعنى النبوة والنبي، ومعنى الوحي ومعنى لفظ الملائكة والشياطين، وكيفية معاداة الشيطان للإنسان، وكيفية ظهور الملك للأنبياء، وكيفية وصول الوحي إليهم، والمعرفة بملكوت السماوات والأرض، ومعرفة القلب، وكيفية تصادم جنود الملائكة والشياطين فيه، ومعرفة الفرق بين لمّة الملَك ولمّة الشيطان، ومعرفة الآخرة، والجنة والنار، وعذاب القبر، والصراط، والميزان، والحساب، ومعنى قوله تعالى: (كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا)، ومعنى قوله تعالى: (وإن الدار الأخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون)، ومعنى لقاء الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم، ومعنى القرب منه، والنزول في جواره، ومعنى حصول السعادة بمرافقة الملأ الأعلى، ومقارنة الملائكة والنبيين، ومعنى تفاوت درجات أهل الجنان، حتى يرى بعضهم بعضا كما يُرى الكوكب الدري في جو السماء، إلى غير ذلك مما يطول تفصيله.

[…]

فنعني بعلم المكاشفة: أن يرتفع الغطاءُ حتى يتضح له جلية الحق في هذه الأمور اتضاحًا يجري مجرى العيان الذي لا يُشك فيه. وهذا ممكن في جوهر الإنسان لولا أن مرآة القلب قد تراكم صدؤها وخبثها بقاذورات الدنيا.

أريد نقل هذه المقولة من المفاهيم الدينية إلى جميع المفاهيم.

هذه المقولة، تلفت النظر إلى أمرين: أولًا، إلى مرتبة وضوح المعرفة “اتضاحا يجري مجرى العيان الذي لا يُشك فيه”. ثانيًا، إلى حقيقة أننا ننسى أو نتناسى أو نجهل أو نتجاهل عدم وضوح بعض المفاهيم، فالأغلب منا -إن لم يكن كلنا- لم يصل إلى المرحلة التي ذكرها الغزالي في معرفة الله عز وجل، والقلب، والحساب، الخ.. فالأمر الثاني الذي يُلتفت إليه هو: هل كنّا على “وعي” بجهلنا على الأقل، واعترفنا لنفسنا بذلك؟ هذه المقولة، بالمفاهيم المذكورة فيها كأمثلة، يمكن استخدامها كمرآة نرى قِصَرَ فهمنا فيها.

وسأبدأ الحديث بالنقطة الثانية، فالوعي بأن فكرةً ما غير واضحة هو أول خطوة لإيضاحها. وهذا الوعي بالجهل يحتاج صدقا مع النفس وشجاعة. فمن ذا يجرؤ على الاعتراف لنفسه أولا ولمن حوله ثانيا بأنه لا يعرف معنى الصداقة أو العائلة أو الحب؟ مع أن كل مفهوم من هذه المفاهيم هو من التعقيد بمكان حيث لا يمكن العيش كصديق أو كقريب أو كحبيب وتأدية الدور الصحيح لكل منها بدون وضوح الحدود والمسؤوليات والواجبات.

لا أعلم حقيقة ما يأتي بعد الوعي بقصر الفهم على وجه العموم، فكل مفهوم يقصر فهمنا عنه مختلف عن الآخر ويتطلب تأملا وتفكير لا يمكن وضعه في قالب. ولكن، ما يمكن أن أتحدث عنه هو الوسائل المساعدة في هذا. والكتابة من أفضل الوسائل في التحقق من وضوح الأفكار. وقد يكون التجريد، أي إيجاد قواعد معدودة يمكن من خلالها استنباط جميع المفاهيم التي نعتقد بصحتها، أداة فعالة أيضا. ولعلي أستطرد هنا، فأقول: كنت أتضايق من تكراري لبعض الأفكار في مدونتي لظني أن هذا دليل على نضوب الإبداع (وقد يكون)، لكن بعد التفكير بالموضوع، اتضح لي أن تطوير الفكرة يكون تدريجيا وعلى مراحل. فالفكرة/المفهوم/الإيمان الجديد الذي أتوصل له وأتبناه الآن، مثلا، يفتح لي أُفُقا جديدة تمكنني من إيجاد أفكار ومفاهيم وقناعات جديدة والتي هي بدورها تطور الفكرة السابقة. وعلاقة هذا بالتجريد، هو أنه يجب مع كل فكرة جديدة تُضاف إلى مخزوني المعرفي أن أعود إلى جميع أفكاري السابقة، وأتأكد من توافقها مع الفكرة الجديدة، وأعدّلها إن لزم الأمر. وهذا التأكد من عدم التناقض يَسهُل إذا وجدت قواعد قليلة منها تنتج جميع قناعاتي.

ولوضوح المفاهيم مستويات: مستوى فردي، ومستوى مجتمعي، [ومستوى بشري، لكني لن أتكلم عن هذا]. ولكل مستوى أهميته. فعلى مستوى الفرد، يعتبر وضوح الأفكار أساسيا للعيش، لأن الأفكار هي النافذة التي نرى العالم خلالها وتحكم تصرفاتنا، فإن كانت هذه النافذة متسخة، فكل ما نراه سيكون مشوه ويغلب الظن أن أفعالنا ستكون مشوهة (مجانبة للعدل ولمعنى الإنسانية) أيضا. وأضف إلى أهميتها أن وضوح الأفكار يسهّل التحقق من صحتها.. فالأفكار الخاطئة يستحيل ضروةً وضوحُها.

أما على مستوى المجتمع، فللأفكار الواضحة سلطة عليه. فالجماعات تحب الأبيض والأسود وتجتمع عليه، والجماعات تفرقها الظنون والشكوك والأخذ والرد. ووضوح الأفكار يسهّل انتشارها، مما يؤدي إلى تقوية مناعة المجتمع ضد التلاعب به. وينبغي التنبيه أن وضوح الأفكار لا يعني بساطتها. فقد تكون أفكارا مركبة، ولذلك من المهم وجود من يتصدى لنشر هذه الأفكار الواضحة (بالضرورة، الصحيحة) واضعا الفردَ المتوسطَ جمهورَه. ومن سبل نشر الأفكار الواضحة (وزيادة توضيحها) النقاشات العامة، كالتي شهدناها في رمضان الفائت حينما تعرض ناصر القصبي لقضية فلسطين. والحقيقة، أنني كنت سعيد بتلك الظاهرة لأن النقاش يقوّي الحجة ويهدي إلى الصواب من كان سيظل لو كتم رأيه. ومن هذا المنطلق (منطلق وضوح الأفكار)، يجب تشجيع النقاشات. وذلك يكون بعدم معاداة المخالف قبل أي شيء، ومعاملة الخلاف كظاهرة صحية يُشجع فيها المختلف على اختلافه كي لا يكتم رأيه فيمسي لا هو وجد الصواب إن كان مخطئا ولا هو لفت النظر إلى جهل مجتمعي (وعي بالجهل) إن كان مصيبا.

ختاما، على المستوى الشخصي، حددت ثلاث ميادين أريد توضيح المفاهيم فيها: الذات، والدين، والعالم. وفي كل ميدان الكثير من الأسئلة، التي أتطلع إلى مشاركة إجاباتها في هذه المدونة.

-

النسبية وعلوم الحاسب

أول مرة أتذوق جمال الرياضيات كان عند قراءتي لنظرية غودل الشهيرة (Gödel’s Incompleteness Theorem) والتي تقتضي عدم وجود نظام إثبات يستطيع إثبات جميع النظريات الرياضية. ولست هنا لأتكلم عن هذه النظرية 1.. ولكني هنا لأشارككم theme في الرياضيات يثير إعجابي دائمًا، وهو إثبات استحالة أمرٍ ما.

لب إثبات نظرية غودل هو التعبير عن العبارة: “هذه العبارة لا يمكن إثباتها” كنظرية رياضية. وهذه الطريقة شبيهة بإثباتٍ لكانتور (Cantor’s uncountability theorem)2 الذي أثبت عدم قابلية الأعداد الحقيقية (0.5، 0.33…، ط) للعد، أو بتعبير آخر أن “عدد” الأعداد الحقيقية أكبر من “عدد” الأعداد الصحيحة. أولا، لنلاحظ أن كلتا النظريتين تحاولان إثبات أن مجموعة ما أكبر من أخرى: فنظرية غودل تقول أن مجموعة النظريات الرياضية أكبر من مجموعة النظريات التي يمكن إثباتها (بمعنى: يوجد نظرية لا يمكن إثباتها) ونظرية كانتور تقول أن مجموعة الأعداد الحقيقية أكبر من مجموعة الأعداد الصحيحة. والملاحظة الأخرى هي أن طريقة إثبات كلتا النظريتين يقوم على استغلال خاصية معينة للمجموعة الصغرى ومحاولة إيجاد/بناء شيء يخالف هذه الخاصية، ففي نظرية غودل هذه الخاصية هي “إمكانية الإثبات” وفي الأخرى “إمكانية سرد الأعداد”..

وقد اشتهرت هذه الطريقة في الإثبات والتي تسمى بـ diagonalization method3. حتى أن تورنغ استعملها في نظريته الشهيرة (undecidability theorem)2 التي تقول بوجود “مشاكل” لا يمكن لأي كمبيوتر حلها. ويمكن النظر لهذه الطريقة على أنها تبدأ بافتراض قدرة محاكاة وتوقع خاصية/ناتج شيء معين (ففي نظرية غودل افترضنا أننا نمتلك القدرة على الحكم على عبارةٍ ما بأنها قابلة للإثبات أو لا، وفي نظرية تورنغ نفترض قدرتنا على معرفة ما إذا كان برنامجٌ ما يستطيع حل مشكلةٍ ما عند معطًى ما).. ثم استخدام هذه القدرة على المحاكاة لبناء شيء يخالف جميع التوقعات ومن ثم التوصل إلى تناقض. والنظر إلى الـdiagonalization method بهذه الطريقة، هو ما مكّن باحثي النتيجة التالية من توصل إلى نتيجتهم.

بعد هذه المقدمة الطويلة، نأتي إلى لب موضوعنا: إن كانت النظريات السابقة أثارت اهتمامي لإثباتها استحالة حدوث أمرٍ ما، فالنظرية التالية أحق بالإهتمام.. كيف لا وهي قد أثبتت استحالة 4 استخدام هذه الطريقة، التي طالما استُخدمت لإثبات استحالة الكثير من الأمور، لحل المشكلة المشهورة P vs. NP (!)

سؤال P vs. NP من أكثر الأسئلة الرياضية شهرةً، وقد يبدو سؤالا مثاليا لاستخدام الطريقة سابقة الذكر لأننا نريد أن نثبت أن المجموعة NP أكبر من المجموعة P..

ولكن BGS5 استطاعوا أن يعبروا عن طريقة الإثبات diagonialization تعبيرًا رياضيا، وذلك بابتكار نموذجً حسابي (model of computation) أُعرِبه بـ “آلة تورنغ عالمة الغيب” (Oracle Turing Machine) والذي يعمم طريقة الإثبات هذه (كما تعمم آلة تورنغ مثلا حواسيب اليوم) ثم استخدام هذا النموذج في تقصي افتراض أن P = NP وافتراض أن P != NP وفي كلا الافتراضين يتوصلون إلى تناقض.. وبما أن أحد هذين الافتراضين يجب أن يكون صحيحا، يتضح أن هذه الطريقة (diagonlization) لن توصل إلى نتيجة.

سميت هذه النتيجة بـ the relativization barrier لكونها حاجزًا يمنع الوصول إلى إثبات إلى P vs. NP ويشرح أحد أوجه صعوبة هذا السؤال.. وأما سبب تسميته بـrelativization وهو سر عنوان هذه التدوينة فيرجع إلى كون آلة تورنغ عالمة الغيب لا تعلم كل الغيب بالضرورة وإنما بعضه، ونسبةً إلى هذا الغيب الذي تعلمه يختلف كون P = NP أو P != NP..

أتى بعد الـrelativization barrier حاجزين أخريين: هما الـnatural proofs وalgebrization ولعلي أكتب عنهما لاحقًا بإذن الله.. وأفصل في هذه النتيجة أكثر لأن جمالها له أبعاد وهذه التدوينة تكاد لم تلمس قشر بُعد واحد من أبعادها.. لكن عزاءنا أن هذه التدوينة مقدمة فقط. وكل عام وأنتم بخير!

مصادر

هذه التدوينة مستلهمة (وإن صح التعبير مترجمة بتصرف) من كتاب Mathematics and Computation بالتحديد الفصل 5.1 من نسخة أغسطس 2019.

-

صدقوني لقد حاولت، لكني لا أملك العلم الكافي ولا اللغة السهلة التي تؤهلني لهذه المهمة. ولكن يوجد كتاب رائع في هذا الصدد Gödel, Escher, Bach by Douglas Hofstadter وهو أكثر من مجرد شرح لنظرية غودل. ↩

-

كتاب رائع أرشحه يشرح نظرتا كانتور وتورنغ هو The Annotated Turing by Charles Petzold ↩ ↩2

-

نتيجة أخرى تُوصل لها بهذه الطريقة هي الـTime-hierarchy theorem. ↩

-

استحالة أن نجد إثبات يعتمد على الـdiagonializatino فقط، لكن هذه النتيجة لا تستبعد وجود طريقة تدمج هذا التكنيك مع آخر لإيجاد طريقة إثبات تتعدى هذا الحاجز. ↩

-

T. Baker, J. Gill, and R. Solovay. Relativizations of the P =? NP question. SIAM Journal on Computing, 4:431–442, 1975. ↩

-

-

تلك الفكرة

قبل 5 سنوات تقريبا سألني أحد الأصدقاء “لماذا تقرأ؟”، وأجبته حينها إجابة أتذكرها إلى الآن. كان جوابي هو أن القراءة بحث دائم عن “تلك الفكرة”..

تعرف هذيك الفكرة اللي تأسرك بجمالها وأناقتها؟ هذيك الفكرة اللي من بعدها تبدأ ترى بِها لا بعينيك؟ شيء شبيه بمقولة: “إذا امتلكت مطرقة فسترى كل شيء مسمارا”..

في البدء، من السهل أن تجد مثل تلك الفكرة.. (وقد تمجّ الآن ماعتبرته “تلك الفكرة” قبل سنوات لأن معيارك للأفكار الآسرة في البداية يكون منخفضا)

فمع أول كتاب قرأتُه انبهرت بجمال أفكاره وأصبحت ألتهم الكتب التهامًا طمعًا في تذوق طعم المزيد من “تلك الأفكار”..

ومن سخرية القدر، أن مع كل كتاب نقرؤه يصبح إيجاد هذه الأفكار أصعب.. حتى نكاد لا نجد مانبغي من القراءة. ولكننا نستمر في القراءة بحثًا عن “تلك الفكرة”.

ولو سألني أحد الآن “لماذا تكتب؟”، لأجبته “بحثًا عن تلك الفكرة”… لأني مللت الانتظار.. لأن القراءة وحدها لاتكفيني.

=

P.S.: لم أنفذ ما وعدت به من “تطوير للفكرة” كما قلت في التدوينة السابقة، وعذري في هذا أن هذه “خاطرة”.. أما الأفكار المتعلقة في هذه الخاطرة، مثل “جمال الأفكار” فهي بصدد “التطوير”.

-

تطوير الأفكار

لطالما حلمت أن أكون مثل أولئك المفكرين الذين لا تكفي الكتب تعقيد أفكارهم.. أن يكون لي الطاقة الكافية لإيجاد فكرة متماسكة تعدو كونها مجرد تغريدتين مرصوصتين فوق بعضهما. لو كانت الأفكار مبانٍ، أريد تشييد قصر أتوه في ردهاته..

ولأخرج من عالم الأحلام إلى الواقع قررت أن أزيد من تعقيد أفكاري، لأن الكثير من المواضيع يصعب على الأفكار البسيطة الإحاطة بها. مؤمن أن الأفكار لا تخرج من رحم أمها معقدة.. إنما تحتاج إلى تعهد ورعاية. فالقدرة على بناء فكرة معقدة مهارة.. وهي مهارة سوف تتيح لي مجالا أكبر من المواضيع التي أستطيع خوضها.

والتعقيد الذي أقصده ليس التعقيد السلبي المسبب للغموض، إنما التعقيد الإيجابي الذي يركب أفكارا بسيطة ليشكل مفهوما أشمل يعالج جميع أوجه المشكلة فلا يبني تصورا ناقصا ولا يسبب سوءَ فهم.

تصوري عن هذا الموضوع هو التالي: لو كانت المواضيع المعالَجة منظرا طبيعيا وكان بحوزتك كيس فيه عدد محدود من البكسلات.. فأمامك خيارين لاستعمال هذه البكسلات: إما التركيز على جزء صغير من هذا المنظر الطبيعي فتخرج من هذا بفكرة لا تعالج الموضوع من جميع أوجهه، وإما أن تطلي بفرشة عريضة فتخرج بحكمة باهتة من نوع “كن سعيدًا”. وكلما زادت قدرتك على تعقيد الأفكار ازداد عدد البكسلات التي في حوزتك.

هذه التدوينة هي تفكير بصوت عال لكيفية اكتساب وتعلم مهارة تطوير الأفكار.

وجميع الحلول لن تنفع إذا المرء لم يتغلب على العجلة وشهوة النشر بسرعة. فكيف تتوقع (يا مساعد) أن تكبر فكرتك وأنت تستعجل النطق بها. فالفكرة قبل النطق مرنة قابلة للتشكل والتعديل والتطوير، حتى إذا وُضعت في كلمات أصبح من الصعب تغييرها. وكيف بالله (يا مساعد) تتحقق من صحة فكرتك وأنت تنشرها أول ما تخطر على بالك. فقد ينتج عن العجلة أفكار خاطئة كان من الممكن تصحيحها لو أمعنتَ النظر بها.. ولربما كانت بذرة لأخرى صحيحة.

بالطبع، بعض الأفكار قد تكون غير قابلة للتطوير،، وهذا موضوع أحس بصعوبته قبل خوضه فسأتفاداه لعلّي أُنهي ما بدأت (spoilers) ولعلي أعطيه حقه من التفكير.

إذا لاكتساب هذه المهارة -مهارة تطوير الأفكار- لا بد من تربية النفس واستلذاذ (أو تحمّل) تقليب نفس الفكرة لعدة أيام (ويارب تزيد لياقتي حتى أقلبها لعدة شهور أو سنوات!).

أول حل خطر لي، هو اتباع قالب كتابي مثل ما عُلّمنا في حصص الكتابة الإنجليزية: مقدمة وثلاث فقرات وخاتمة. وكونك مجبر بثلاث فقرات فسيلزمك التوسع بفكرتك حتى تملأها. وعيب هذه الطريقة، كما عبر أحد الأصدقاء أيام تلك الحصص أنها طريقة “ميكانيكية” لا مجال فيها للإبداع وتخرج الأفكار منها بصورة واحدة. ولكن يمكن استغلال سلطة الفقرات بتطوير الأفكار الفرعية؛ لأننا نستحي من ترك الفقرات هزيلة.

والحل الآخر هو سؤال أسئلة فرعية ومعاملتها جديا. شخصيا، مايلهمني لكتابة التدوينات هو أسئلة أريد البحث عن جواب لها. فالسؤال المحفز لهذه التدوينة مثلا هو “كيف أطور فكرة ما؟”. فمن البديهي أن الحل يكون هو سؤال أسئلة أكثر كلما وجدنا جوابا جديدا. لكن ربما أعماني عن هذا سابقا شهوة النشر كما قلت. ومن المهم ملاحظة أننا يجب أن نعامل الأسئلة الفرعية كما لو أنها هي السؤال الأصلي.. فنستفيض بالإجابة عنها، ونعيد السؤال على جوابهن، وهكذا دواليك. ويجب تخصيص فقرة على الأقل لكل سؤال فرعي مما يجبرك على أخذ هذا السؤال بجدية.

والأسئلة التي يستطيع الشخص طرحها نوعان: أسئلة متعلقة بذات الفكرة، ولا أستطيع الاستفاضة في هذا.. وأسئلة يجب أن تُسأل لكل فكرة كما لو كانت أسئلة اختبار جودة. ومالمانع أن يكون للإنسان مخزون من هذه الأسئلة يجمعها في مكان واحد؟ ومن هذه الأسئلة مثلا الأسئلة التي تتحدى صحة الجواب أو التي تبحث عن تحسين له، أو تمهيد له (بحيث يتم جمع الخلفية المعرفية المطلوبة للجواب قبل تقديمه للقارئ)، إلخ..

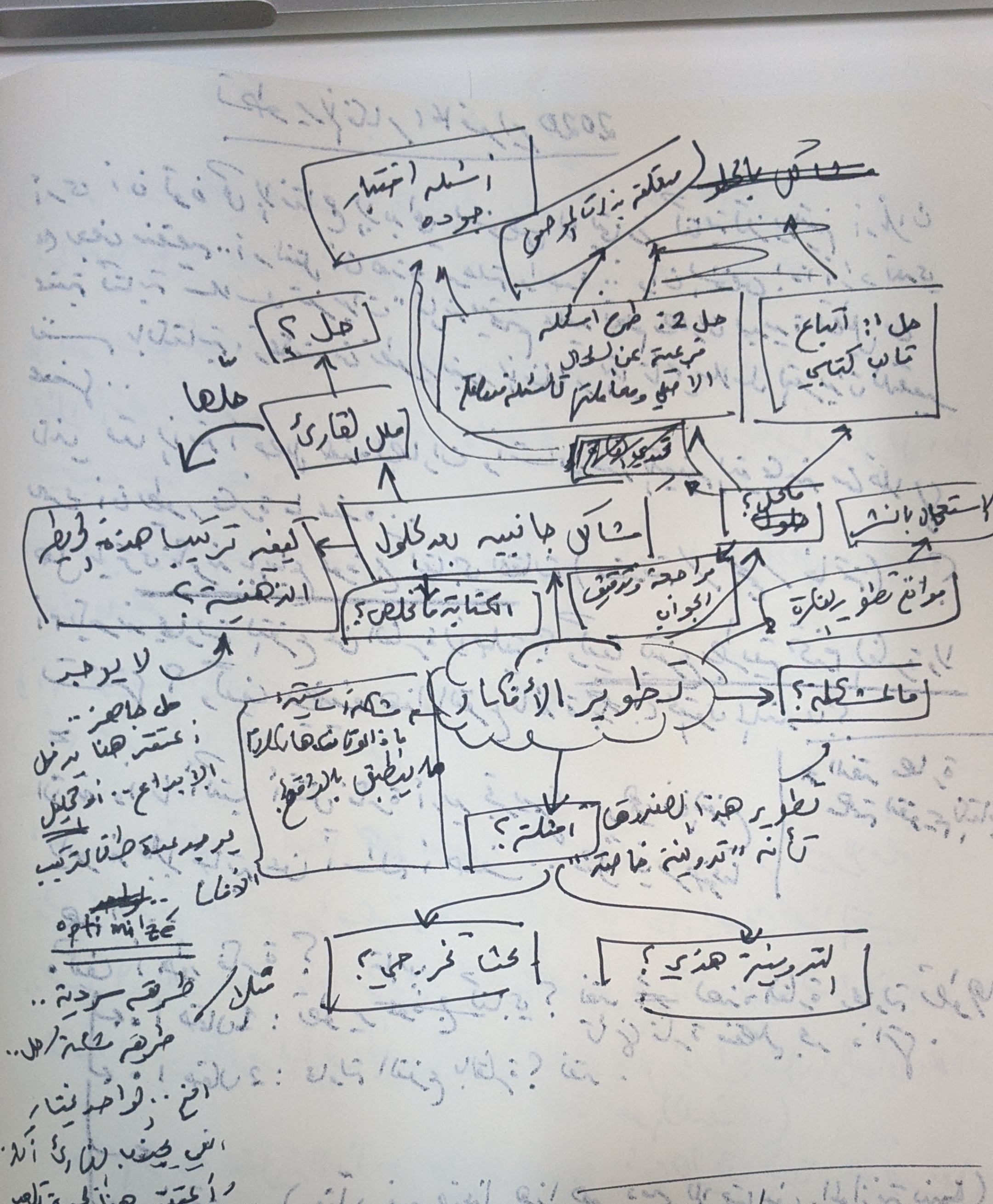

ووجدت أن ترتيب هذه الأسئلة في “شجرة معرفية” (كما في الصورة) يسهل ترتيب المحاور الأساسية للفكرة ومن ثم معالجة كل محور بتعمق.

وأحد الأعراض الجانبية لتطوير الأفكار هو تشعب الفكرة تشعبا لاينتهي. فمالحل؟

أعتقد أن المشكلة ليست هنا، فالتشعب هو المقصود.. ولكن المشكلة الحقيقية هي عدم انتهاء العمل وعدم نشره. والحقيقة أن نشر العمل مهم لأنه مما يساعد على صقل الفكرة وتنظيمها. فالحل إذا هو التوقف عند عمق معين بهذه الشجرة المعرفية (التوقف بعد عدد معين من الأسئلة المتتالية) والنشر ثم العودة لاحقا وإكمال ما تبقى إن لم ينضب إبداعك. ولكن المشكلة هنا أنك قد ترغب عن الفكرة وتفقد الشهية لإكمالها.. للأسف، عمق شجرة هذه التدوينة يتوقف هنا حيال هذه النقطة.

ومن الأعراض الجانبية أيضا طول الفكرة وملل القارئ. وقد يقول قائل ومالمشكلة في هذا؟ أليس الهدف من الكتابة هو البحث عن أجوبة لا البحث عن جمهور؟ صحيح، ولكني أعتقد أن توظيف وجود جمهور لخلق دافع للكتابة الذي بدوره يوجد الأجوبة هو أمر إيجابي. فغياب الجمهور يغيّب أحد الحوافز لإيجاد الأجوبة.

وبنظري أن لا حلَّ جذري لمشكلة ملل القارئ. فلو استطعت أن تسهب في فكرة ما حتى ملأت كتابا، فهل ستتوقف خوفا من أن لا يقرأه أحد؟ لكن أحد الحلول الجزئية هو الإبداع في ترتيب الأسئلة الفرعية وربطها بطريقة تذهب ملل القارئ.. أي جعل معيار مدى ملل القارئ أحد المعايير التي ترتب تلك الأسئلة الفرعية(أو الفقرات) على أساسها.

ومن الحلول أيضا تنسيق الوسط الذي تكتب عليه، واستغلاله لإيصال المعلومات باستخدام الصور وعناوين الفقرات وغيرها.. وأرى أن هذا جانب كبير غير مستغل في الكتب والكتابة بشكل عام فنحن ورثنا الكتب بشكلها المعهود ولم نجددها بشكل يواكب الأدوات المتاحة لنا حاليا. والكلام في هذا يطول.

وبالختام، قد يكون كلامي كله هذا غير واقعي ولا ينطبق على أي فكرة. واللي يقنعني بواقعية هذا الكلام هو أنني كتبت هذه التدوينة باستخدام الطرق التي ذكرتها. ولكن ماذا لو كنت فصلت الطريقة لتناسب هذه التدوينة لا العكس؟ هذا سؤال وجيه ولإثبات نقطتي سأحاول كتابة التدوينتين القادمتين باستخدام هذه الطريقة وإخباركم بالنتائج.

-

في النصيحة وكتب تطوير الذات

أحد الأصدقاء اقترح إني أكتب عن الدروس اللي تعلمتها من الجامعة بمناسبة تخرجي. وقت محادثتي معه كانت هذه “الدروس” متبلورة عندي وأستطيع التعبير عنها لأني فكرت بالموضوع قبلها بكم يوم فتناقشت معه عنها—إذًا المحتوى موجود. لكني ماتحمست لكتابتها لسبب لم أعرفه حينئذ. لكن مع تدوينتي الأخيرة، أحس صار عندي أداة تحول شعور عدم حماسي المخلوط بكراهية إلى فكرة وأكثر من مجرد شعور.

زبدة الكلام 1 ، إن كتابتي عن “دروس تعلمتها من خلال رحلتي بالجامعة” ماراح تفيد أحد. وشلون؟ مستقبِلي الدرس اللي راح أكتب عنه ينقسمون إلى فريقين:

فريق مر بتجربة مشابهة لتجربتي، وتوصلوا لإيمان مشابه لإيماني بالدرس اللي تعلمته وكتبته.. فكتابتي لن تغير فيهم شيئا، اللهم إلا أن تعطيهم طريقة أخرى للتعبير عن الفكرة التي في صدورهم والتي توصلوا لها بأنفسهم.

والفريق الآخر، لم يمر بتجربة مشابهة.. فكلامي سيقع على أرض سبخة، أو كوز مجخ… مهما أحسنت في التعبير والاستدلال لن أصل معهم إلى أكثر من مجرد قناعة (بالتعريف المستخدم في التدوينة السابقة) والقناعة(بالتعريف المستخدم في التدوينة السابقة، وتكرار تعليقي ليس خطأ مطبعي) لاتغير سلوكا ولا تحدث أثرا.

والكلام هذا أجده ينطبق على كتب تطوير الذات. فاليوم، بالصدفة (؟) كان واحد يكلمني عن كتاب العادات السبع لستيفن كوفي وكيف إن (كوفي) قال أفكار كان يعرفها اللي يكلمني. وسبب إعجابه بالكتاب، مما استشفيت من كلامه، إنه لقى أحد يؤكد له صحة أفكاره.. لقى validation. ولقى تعبير عن ما في نفسه. والحقيقة إن هذي ملاحظة لاحظتها في كتب تطوير الذات: أن ما يقولون إما إني أعرفه، أو إنه لايمسني بشكل مباشر (وهذا تعبير لطيف لـ “كلام فارغ من المعنى” والحقيقة قد تكون إني أنا فارغ من التجربة اللي تضيف لكلامهم معنى). فأكون تجاه نصائح هالكتب في الفريق الأول تارة وأخرى في الفريق الثاني. وبكلا الحالتين، أكون خرجت من الكتاب بخفي حنين.